二战爆发前,西方列强都想从中国捞好处,为何德国却帮中国强军?

二战爆发前,西方列强都想从中国捞好处,为何德国却帮中国强军?

二战爆发前,西方列强都想从中国捞好处,为何德国却帮中国强军?

二战前的中德关系:利益驱动下的军事合作

“没有永久的友谊,只有永恒的利益。”这句古老的格言在国际关系中始终适用,尤其是在二战前的中德关系中。彼时,西方列强纷纷想从中国捞取好处,唯独德国选择了帮助中国强军,这背后隐藏着怎样的复杂动机和利益考量?

一、历史背景的交织

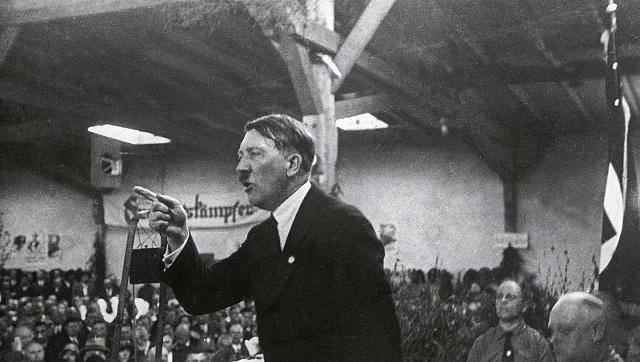

在第一次世界大战后,德国因战败被迫签订了多个不平等条约,失去了殖民地,国际地位一落千丈。国内矛盾加剧,直到1933年希特勒上台,德国开始了复兴之路。在这种背景下,德国需要寻找新的盟友和市场,以重塑其强国形象。

与此同时,中国正处于动荡不安的时期,国民政府面临内外压力,急需现代化的武器装备和军事训练。两国在利益的驱动下走到了一起,德国的“军事援助”看似出于友好,实则是其复兴战略中的一部分。

二、利益与合作的双重驱动

德国对中国的军事援助表现得非常积极,出售武器、派遣军事顾问,甚至帮助中国培训军官。这样的合作在当时的国际环境中显得尤为重要。对中国而言,得到德国的支持可以增强其国防能力;而对德国来说,出售武器不仅能刺激经济发展,还能获取中国丰富的资源,尤其是钨矿等战略物资。

这种双赢的局面不仅满足了两国的需求,也为未来的合作奠定了基础。然而,正如文中所提到的,德国的“好意”并非出于无私,而是深思熟虑后的利益计算。

三、冲突与矛盾的潜在风险

然而,正如任何一段关系都可能出现摩擦,中德之间的合作也并非一帆风顺。虽然德国视中国为最佳“合伙人”,但日本的崛起始终是德国心中一根刺。日本的激进思想与德国相似,但却也潜藏着背叛的可能。二战爆发前,德国不得不重新审视与中国的关系,以防在关键时刻被日本所背叛。

这一潜在的矛盾在一定程度上制约了中德关系的进一步深化。尽管双方在表面上合作愉快,实际的利益冲突和战略考量却始终存在。

四、反向思考:如果没有中德合作

设想一下,如果当时中德之间没有建立起这样的合作关系,会产生怎样的不同影响?没有德国的军事援助,中国的国民政府可能会更依赖其他西方列强,甚至可能导致国军在面对日本侵略时的无力抵抗。与此同时,德国也可能因缺乏资源支持而在战争中处于劣势。

这一假设不仅反映了中德关系的重要性,也揭示了国际关系中利益驱动的普遍性。在国家之间,合作往往建立在互利的基础上,而非单纯的友谊。

五、跨界联想:艺术与历史的交融

将这一历史事件与艺术相结合,我们不禁联想到当时的文艺复兴。正如艺术家在创作中不断探索与自我突破,国家在国际关系中也在不断寻求新的合作模式。中德关系中的军事合作,恰似一幅复杂的画卷,交织着利益、合作与冲突,体现了国家之间的深层次互动。

六、未来的多重可能性

展望未来,中德关系的走向依然充满变数。随着国际局势的变化,双方在利益上的博弈将愈加复杂。中国的崛起和德国的经济调整可能会带来新的合作机会,但同样也可能引发新的竞争和冲突。

深化合作的可能性

:如果两国能在经济、科技等领域达成更深层次的合作,或许可以为双方带来新的发展契机。

竞争加剧的可能性

:随着中国的崛起,德国可能会感受到压力,特别是在高科技和制造业等领域,竞争的加剧将不可避免。

不确定性的未来

:国际局势的变化、地区矛盾的升级都可能影响中德关系的走向,未来充满不确定性。

七、总结与思考

回顾二战前的中德关系,我们不仅看到了利益驱动下的合作模式,更反思了国家之间的复杂关系。正如文中所述,“国与国之间,没有永久的友谊,只有永恒的利益。”这一观点在当今国际关系中依旧适用。

在全球化不断加深的今天,国家之间的合作与竞争并存,如何找到平衡,如何在利益与合作中前行,将是每个国家必须面对的挑战。

思考题

:在当前的国际环境中,如何理解国家间的合作与竞争?你认为哪些因素会影响国家之间的利益关系?欢迎讨论!

标签: