公车上书:维新变法的起点与历史的呼唤

公车上书:维新变法的起点与历史的呼唤

引言

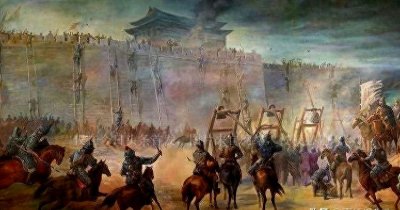

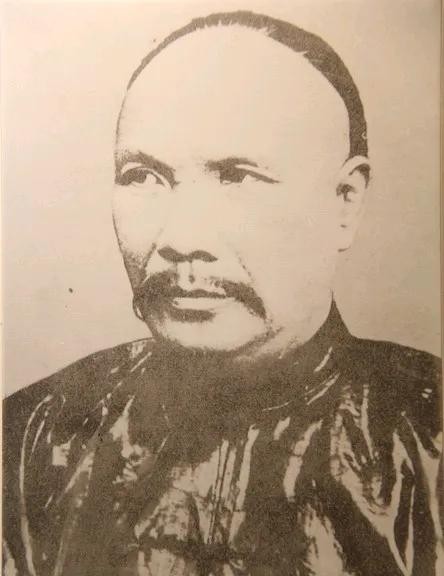

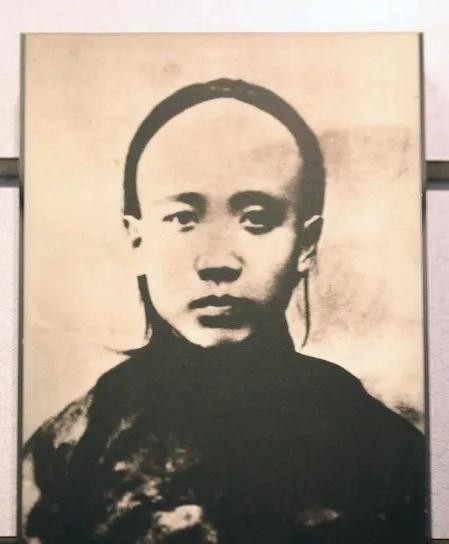

1895年,甲午战争的惨败让清朝面临前所未有的危机,台湾的割让更是让无数士人心如刀绞。在这一背景下,广东举人康有为联合全国各地的举人,向清廷上书,发出对国家命运的呐喊。这一事件被称为“公车上书”,不仅是对清政府无能的控诉,更为后来康有为等人的维新变法奠定了基础。本文将探讨公车上书的背景、内容及其对维新变法的影响,揭示其在中国历史中的重要地位。

一、公车上书的背景与动机

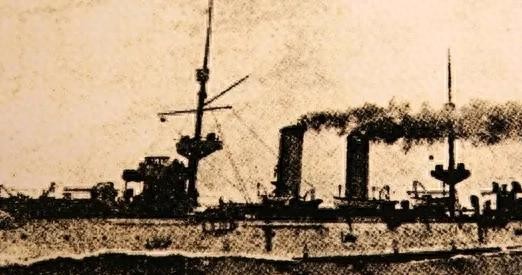

甲午战争的失败,令清朝的统治危机加剧,社会各界对清政府的愤怒与不满日益高涨。尤其是台湾的割让,让许多士人感到国家的尊严受到严重侵犯。面对这一危机,康有为等知识分子意识到,单靠传统的士大夫阶层无法拯救国家,必须通过变法来实现国家的自强。

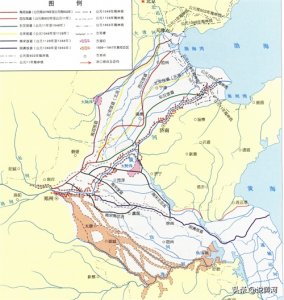

在这样的历史背景下,公车上书应运而生。1895年,康有为联合在京的18省举人,共同撰写了这封上书,内容包括对清政府的批评、对割让台湾的反对以及对政治改革的迫切呼吁。这一行动不仅是对清政府的一次强烈控诉,更是中国知识分子对国家未来的深切思考与探索。

二、公车上书的主要内容与政治见解

公车上书的核心内容可以概括为几个方面:

反对割让台湾:举人们强烈反对清政府在《马关条约》中割让台湾的决定,认为这不仅损害了国家的领土完整,也严重伤害了民族尊严。

政治改革的呼声:上书中提出了对清政府政治体制的批评,认为清朝的统治方式已经无法适应时代的发展,呼吁进行政治改革,引入西方的政治理念和制度。

强化国防与经济发展:举人们还提出了加强国防、振兴经济的建议,认为只有通过现代化的军事和经济体制,才能增强国家的综合实力,抵御外敌的侵略。

公车上书的内容,反映了康有为等维新派对国家前途的深切关怀与对改革的迫切需求。这些政治见解为后来的维新变法提供了重要的理论基础。

三、公车上书的历史意义

公车上书不仅是一次简单的上书行动,更是中国知识分子开始积极参与国家事务、推动社会变革的重要标志。尽管清政府并未采纳上书中的建议,公车上书的行动却具有深远的历史意义:

唤醒了士人的政治意识:公车上书使得更多士人意识到国家的危机,激发了他们参与政治、关注国家命运的热情。

推动了维新思想的传播:上书中提出的政治见解和改革主张,为康有为等人的维新变法提供了政策基础,推动了维新思想在更广泛范围内的传播。

开启了维新派的政治舞台:公车上书标志着康有为等维新派人物正式登上了政治舞台,他们开始在更高层面上探讨国家的未来,推动变革的进程。

四、康有为的自我定位与历史评价

尽管公车上书的行动并未能阻止清廷割让台湾的决定,但康有为在其中的角色却常常被他自己夸大。康有为自认为是维新运动的先锋,然而,公车上书的成功与否并不完全依赖于他个人的努力,而是一个时代的呼声与集体的智慧。

在历史的长河中,康有为及其同仁的努力虽然未能立即改变清朝的命运,但他们的思想与行动为后来的辛亥革命和新文化运动奠定了基础。公车上书作为一项自发行动,虽然未能实现直接的政治效果,却为中国的变革提供了重要的思想源泉。

结论

公车上书不仅是对清廷割让台湾的反对,更是对国家未来的深刻思考。尽管最终未能阻止清政府的决定,但这一事件标志着维新派的崛起,推动了中国历史的进程。康有为等人提出的政治见解和改革主张,为后来的维新变法提供了坚实的政策基础。

历史的教训告诉我们,面对危机,勇敢发声与积极行动是推动变革的必要条件。公车上书的精神在今天依然值得我们铭记与传承,激励我们在面对时代挑战时,勇于追求变革与进步。

标签: