【捻军,一段被遗忘的历史】1.捻军,起自草莽的流寇

【捻军,一段被遗忘的历史】1.捻军,起自草莽的流寇

说起这个捻军起义,的确算是个冷门,历史教科书上提得并不多,原因是多方面的,其中最重要的原因就是被同时期的太平天国起义抢了风头。

实际上,捻军曾经也“阔气”过,最辉煌的时候兵力达到了二十万,甚至灭了一代悍将僧格林沁的蒙古铁骑,就连统帅僧格林沁本人,大清朝的“博多罗巴图鲁”,满语意为像急流一样奔涌势不可挡的大英雄,也被一名十六岁的捻军小兵砍了脑袋。

就是这个小兵杀了僧格林沁

可惜捻军太不成器,这帮人出身草莽,目光短浅,组织松散,纪律涣散。从上到下根本没有长远规划,今朝有酒今朝醉,一心热衷于东游西窜打家劫舍作流寇,四处烧杀抢掠,始终没能建立起自己稳固的根据地,最后被清军围追堵截,只落得被李鸿章围歼绞杀的结局。

捻军,也称“捻子”或“捻党”,最初起自康熙时期的淮北。

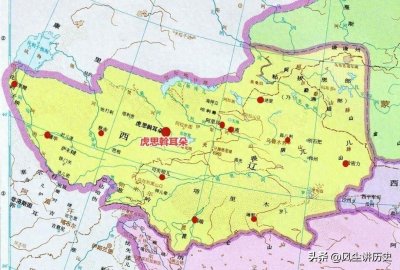

淮北一带,处于河南、山东、安徽、江苏四省交界的“三不管”地带。南宋时期,为抵御金军南侵,贪生怕死的宋将杜充掘开黄河,致使黄河水失控冲向淮河,破坏了淮河河道,黄河水,淮河水在淮北大地泛滥成灾,一时间“两淮尽泽国,生民为鱼鳖”,淹死百姓二十余万。

淮北地区水利设施尽数被损毁,造成河道淤塞,排水不畅。

明朝时,为保明皇陵不受淹和京杭运河的漕粮运输不断,又多次掘开黄河河道,迫使黄河夺淮入海,淮北屡次变成泽国,水灾、旱灾、蝗灾接连不断,洪水泛滥,十年倒有九年荒。

杜充这个王八蛋扒开黄河的祸害竟持续达700余年之久。

黄河决堤

淮北灾民无计谋生,生存无望,大批百姓被迫远走他乡,沦为流民。淮北耕田废弃,土地变得贫瘠,完全沦为赤贫之地。

年年秋季农忙之后,大批淮北百姓身背花鼓外出“逃荒”。这些人四处杂耍卖艺,流浪乞食,直至来年春夏时节回乡收麦。

时候长了,这种冬去春回的“候鸟”式生活方式竟然成了当地的民风,即便偶有年景庄稼丰收,也照样出门乞讨。正如县志所记 “民性不恋土,无业者辄流散四出,谓之趁荒,或弥年累月不归,十室而三四”。

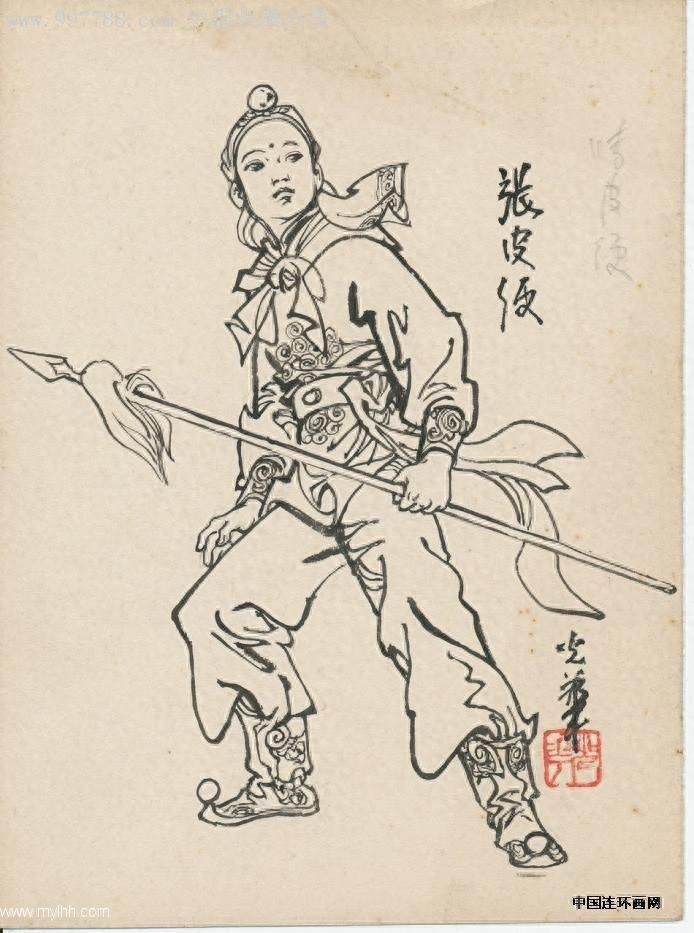

淮北流民成群结队行乞江湖,有杂耍卖艺,有唱花鼓为戏,也有流民“烧油捻纸”作法,替人驱病消灾,时称“捻子”。

花鼓戏

“捻子”打着神灵的名义,忽悠乡民,靠募集香油钱,售卖油捻纸过活,当然,也免不了仗着人多势众横行霸道,做些敲诈勒索、杀人越货的勾当。

“捻”字的含义就是用手指揉搓某物,比如棉絮或者纸张,使之成为一根绳。“捻”在淮北土语中有 “一股一伙”的意思,“捻”就是把人聚拢在一起组成团伙,几个人,十几个人或者几百人都可以结成一股“捻子”。

“捻子”是由流民临时聚集而成,与啸聚山林的专业土匪不同,"捻子"没有固定的窝点,平时,这些人与常人无异,或做买卖,或务农耕田,有些甚至还是富甲一方的地主豪绅,当然,其中也不乏官府中人。

一旦有活动时,只要一声号令,"捻子"就能立刻聚集起来,这些人自备称手的武器,迅速武装起来,或贩卖私盐牟取暴利,或外出劫掠发一笔横财。

正所谓“居者为民,出者为捻”。清朝时,淮北的捻子已颇成气候,有些捻子势力庞大,三教九流混迹其中,甚至与当地官府勾结,为祸一方。

清咸丰年间,淮北大旱,很多流民失了生计,为求自保,只能抱团取暖,纷纷结捻公开沦为盗匪,各地饥民相继加入,捻子的规模滚雪球一样壮大起来,捻子再也藏不住行迹,于是,从地下或半地下转为公开,但是此时的捻子还只是民间帮派组织,并没敢与大清朝廷叫板。

盗匪横行

1851年,高考落榜生洪秀全在广西金田村起义。1853年,太平军大举北伐,北伐军节节胜利,所到之处,各地捻子闻风响应,揭竿而起,也打出“反清”的旗号,自称“捻军”。

广西金田村起义

时年饥荒不断,大批灾民流离失所,纷纷投入捻军,一时间“淮河南北,满地皆捻”。

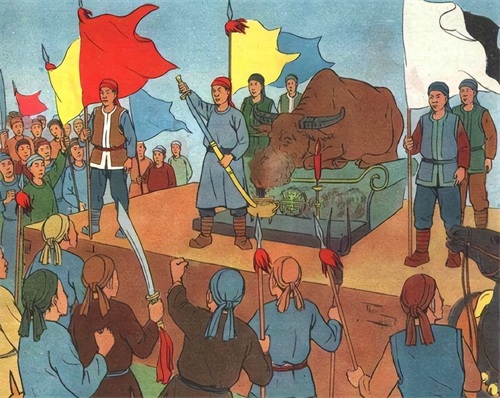

1855年秋,各路捻军在安徽亳州雉河集歃血为盟,推举张乐行为盟主,自号“大汉明命王”。同时,仿照满清八旗制度,建黄、白、红、黑、蓝五色旗军制,除五色旗外,还有各种镶边旗和八卦、水花等旗色。每旗各设总旗头,总旗下设大旗,大旗下设小旗。其中,张乐行居首,自领黄旗,各旗诸将皆听盟主张乐行调遣。

雉河集歃血为盟

捻军正式将斗争苗头对准了清朝,所谓“协力同心,共诛妖鞑”。

这是一个系列文章,本文是第一篇。

关于捻军,您知道些什么?或者您想知道些什么?欢迎在评论区留言讨论。

标签: