根据联合国记录,还原巴以问题的历史由来

根据联合国记录,还原巴以问题的历史由来

巴勒斯坦是一个地名,不是国家,根据联合国官方记录,巴勒斯坦是前奥斯曼帝国领土,奥斯曼帝国灭亡后,1922年,国际联盟将巴勒斯坦交由英国管理。英国对巴勒斯坦是“委任统治”,不是“占有”,国联委托英国的是“协助管理和提供建议”,但是英国于1917年发布了《贝尔福宣言》,表示支持“在巴勒斯坦建立犹太人的民族家园”,因此,委任统治期间,1922至1947年,大量犹太移民涌入,主要是从东欧涌入。1930年代,纳粹迫害犹太人使巴勒斯坦的犹太人数激增。

当地阿拉伯人对独立的诉求(前奥斯曼帝国的所有领土最终都成了完全独立的国家)和对犹太移民的抵制(主要是英国托管时代涌入)导致了1937年巴勒斯坦人民的反抗,随后,当地恐怖主义和暴力事件不断。英国考虑了各种方案,1947年,英国将巴勒斯坦问题移交给了联合国。

犹太人3000多年前定居在巴勒斯坦,但是已经灭国,犹太人在欧洲流浪了几百年,但也并没有在巴勒斯坦完全灭绝。期间,犹太人经历了几次前往巴勒斯坦的“回归浪潮”。

第一次大规模的“回归浪潮”始于1881年,散居在世界其他地区的犹太人为了逃避迫害,开始前往巴勒斯坦。

1896年,维也纳记者和剧作家西奥多·赫茨尔发起锡安主义运动,“犹太国民基金”和“巴勒斯坦土地开发公司”等相应机构成立,帮助世界各地的犹太人向巴勒斯坦移民。锡安主义运动的发展推动了第二次“回归浪潮”(1904-1914年),约有四万名犹太人返回定居。

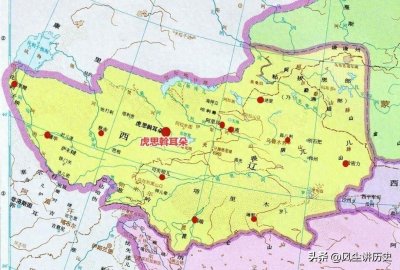

1915至1916年间,时任英国驻埃及高级官员亨利·麦克马洪与汉志阿拉伯教长侯赛因进行了五次通信,达成了巴勒斯坦、叙利亚和伊拉克等地的阿拉伯领袖与协约国共同对奥斯曼作战的协议,而英国同意战后建立独立的阿拉伯国家以交换。1916年9月,英国与法国达成了战后分割奥斯曼中东各省的《赛克斯-皮科协定》。1917年,英国外长阿瑟·贝尔福发表《贝尔福宣言》:“英王陛下政府赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族家园,并将尽最大努力促其实现”。1918年一战结束后,奥斯曼帝国完全退出此地区并于1923年瓦解,1920年,国际联盟委托英国管辖巴勒斯坦地区,包含今约旦、以巴地区。1922年英国将托管地划分为两部分:约旦河东部(现约旦)由哈希姆家族实际管理,约旦河西部由英国控制,此时这些地区犹太人占总人口的11%,与阿拉伯人和平混居。

第一次世界大战后,犹太人掀起了第三和第四次“回归浪潮”,1931年,犹太人占当地总人口的17%。

1933年,纳粹党在德国执政,掀起第五次“回归浪潮”。1940年,犹太人已占当地居民总数的30%。

1944至1948年之间,约20万犹太人通过各种途径辗转来到巴勒斯坦地区。第二次世界大战结束后,巴勒斯坦地区已经有60万犹太居民。占当地总人口约1/3。

1917年,犹太人在约旦河以西今巴勒斯坦地区拥有土地为0%,直到1947年,犹太人购买了6%的土地,94%仍在阿拉伯人手中。

1947年,鉴于犹太人与阿拉伯人之间的暴力冲突不断升级,和平努力受到挫败,英国政府决定从巴勒斯坦托管地脱身。联合国成立了“巴勒斯坦专门委员会”,1947年11月联合国大会表决了《1947年联合国分治方案》,33国赞成(包括美国和苏联),13国反对,10国弃权(包括英国),通过决议:将巴勒斯坦地区再分为两个国家,犹太人和阿拉伯人分别拥有大约55%和45%的领土,联合国将耶路撒冷置于其管理之下,以期避免冲突。

分治方案在已开发领土上大致采取照顾传统聚居点、按人口比例均分的原则,结果划出多块相互交错的领土;考虑到未来大量犹太难民的迁入,将南部人烟稀少的沙漠地区内盖夫划入犹太国,所以,联大决议使当时实际只控制了巴勒斯坦6%的土地和只占巴勒斯坦人口1/3的犹太人得到了巴勒斯坦地区56%的土地(约1.52万平方公里),而已经控制了巴勒斯坦94%的土地和占巴勒斯坦人口2/3的阿拉伯人仅得到43%的土地(约1.15万平方公里)。

1948年5月14日,在英国的托管期结束同一天,以色列国正式宣布成立,同时宣布在《1947年分治方案》划归它的领土内建立以色列国。

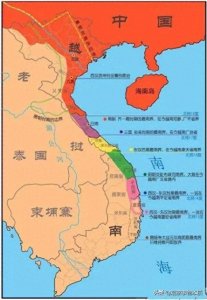

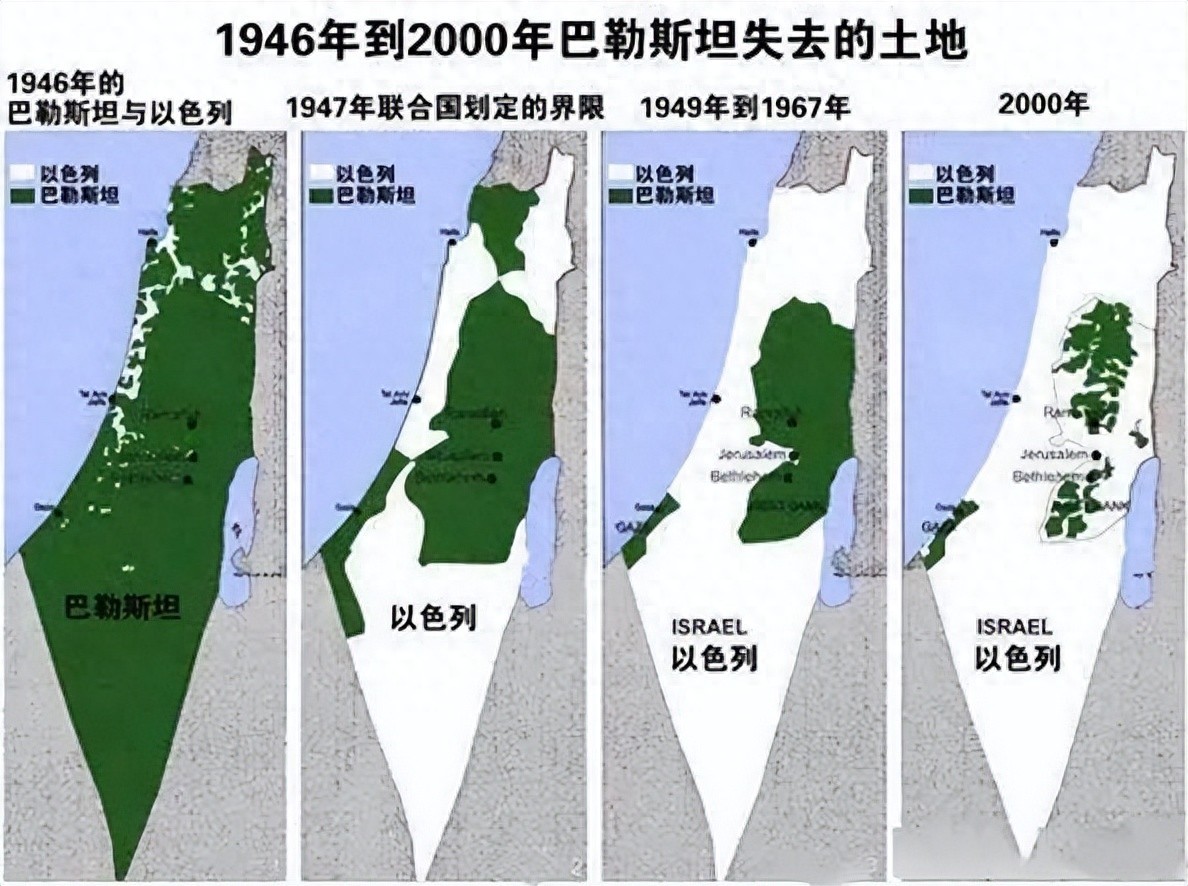

以色列建国的第二日,阿拉伯国家发动了对以色列的第一次中东战争,以色列战胜。战争结果使约100万巴勒斯坦的阿拉伯人被逐出家园沦为难民。1948年战争后,以色列将占领领土扩大到委任领土面积的77%,大量的阿拉伯人口在战争中逃离。战争结束后,以色列不许这些巴勒斯坦难民重返家园,以色列与阿拉伯国家之间未解决的冲突、以及巴勒斯坦难民的问题一直持续至今。几十年冲突下来,以色列的实控面积也发生了巨大的变化。

以色列和巴勒斯坦实控土地变化

巴以问题说到底还是宗教问题的延续,冲突对错不好评判,但是在冲突中针对民用设施和平民的行为显然不可接受,双方都应该受到谴责。

标签: