《黄帝内经》成书于春秋战国吗?

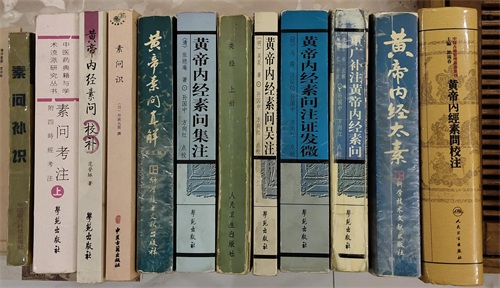

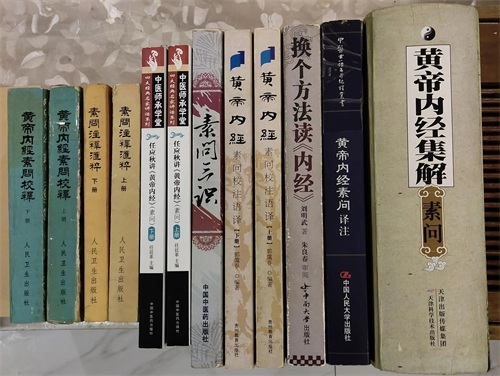

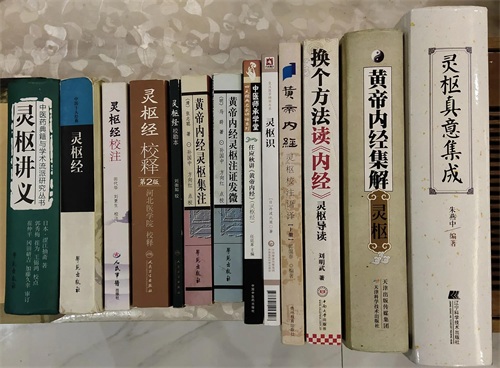

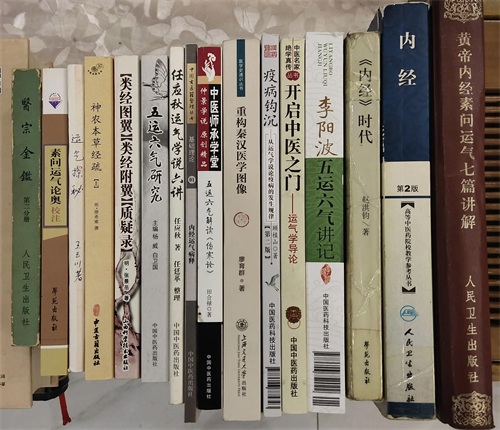

【医经钩考】《黄帝内经》成书于春秋战国吗?

河间市人民医院 金栋(辑录)

有人认为《黄帝内经》成书于春秋战国时期,果真如此吗?

据《正说内经》考证,今通行本《黄帝内经》非《汉志·方技略》“《黄帝内经》十八卷”,而是由《黄帝素问》和《黄帝针经》(《九卷》《灵枢经》)两部独立的医学巨典组成,约皆编纂成书于东汉时期,两书之名皆首见于《隋书·经籍志》。

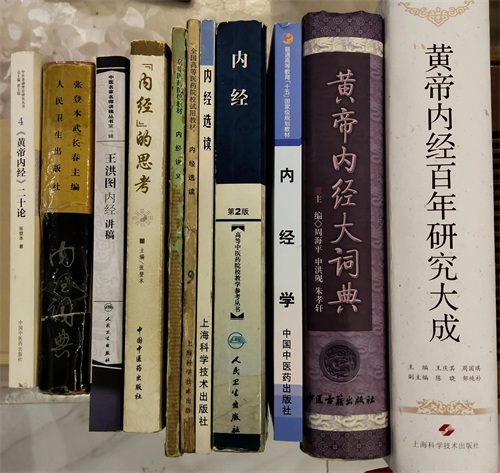

赵洪钧著、金栋补注《正说内经》

下面就自己手头的资料,关于《黄帝内经》的成书年代问题辑录整理如下,愿与同道共享。

一、正统观点及权威性著作对《黄帝内经》解释略例:

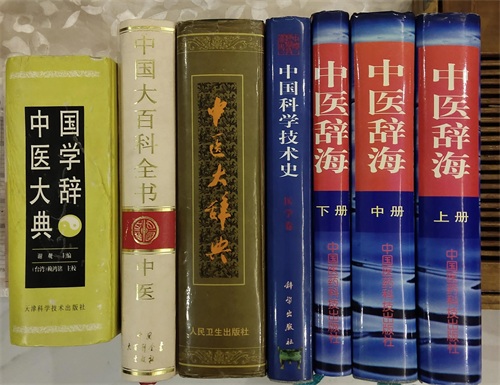

1、李经纬、邓铁涛《中医大辞典》在《黄帝内经》条下解释说:

“医经名著。简称《内经》。以黄帝、岐伯等问答的形式写成。是我国现存最早的一部医著,成书约在战国时期。原书18卷,即《素问》和《针经》(唐以后的传本改称《灵枢》)各9卷。”

2、袁钟、图娅、彭泽邦等《中医辞海·中册》说:

“医经著作。简称《内经》。原书18卷,即《素问》和《针经》(唐以后的传本改称《灵枢》)各9卷。本书是以黄帝、歧伯等人问答的形式写成,为现存的早期中医经典著作之一。《内经》并非成自少数人之手,也不是成书于某一时代,它是在长时间的流传过程中,经过众多医家之手编撰而成。关于其基本成书的年代,目前还有争议,大致有成书于战国时期、战国末期至秦汉之际、西汉前期等多种说法。但可以认为,该书的主要部分已形成于战国时期,但在它传抄流布过程中,也掺入了一些后人补撰的内容,并出现了多种不同传本。”

3、傅世垣《中国大百科全书·中医》在《内经》条下解释说:

“中医学奠基之作,现存最早的中医理论经典之作。全称《黄帝内经》。共18卷,162篇。由《素问》与《灵枢》(各9卷)组成。《黄帝内经》之书名,最早见于刘向《七略》和班固《汉书·艺文志》。这是一部托名黄帝的著作,撰者已难以稽考。明代医学家吕复认为此书‘观其意旨,殆非一时之言;及其撰述,亦非一人之手’。这个见解为后世医家所广泛认可。著述年代则有几种说法,但多数学者认为,此书的基本内容成于战国后期;迄于汉代,陆续有所补订。”

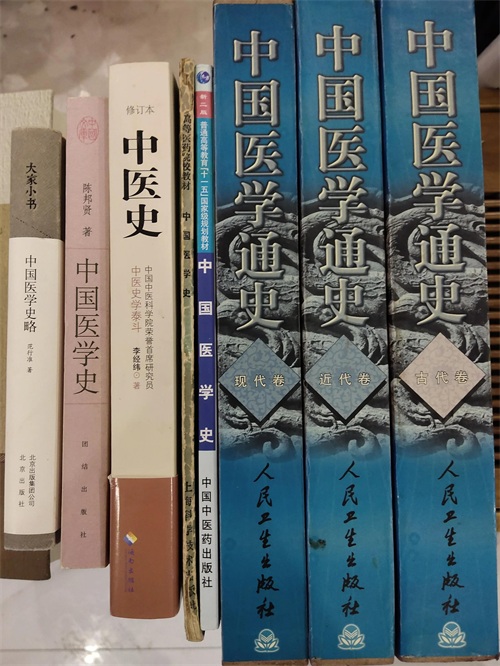

4、李经纬、林昭庚《中国医学通史·古代卷》是将《黄帝内经》列为“春秋战国时期的医学”编排的。该书在《黄帝内经》一书介绍中说:

“《黄帝内经》简称《内经》,是托名黄帝及其臣子岐伯、雷公、鬼臾区、伯高等论医之书。《黄帝内经》包括《灵枢》和《素问》两部分。各九卷81篇,共80余万言。……《黄帝内经》初见于班固《汉书·艺文志》,作《黄帝内经》18卷,班固作《艺文志》,以刘歆《七略》为蓝本,《七略》又以刘向《别录》为依据。……《黄帝内经》的著作时代,至今尚无定论。从其内容看,非一人一时之作,但一般认为其主要内容是反映战国时期医学理论水平的。基本定稿时期应不晚于战国时期。当然,其中有些内容可能出于秦汉及六朝人之手。”

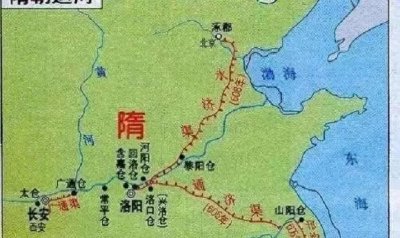

《中医大辞典》《中医辞海》《中国大百科全书·中医》

《中国医学通史》《中国医学史》相关著作

二、日本·丹波元胤《医籍考》的说法

丹波元胤《医籍考》认为“《黄帝内经》,《汉志》十八卷。佚”,而对《黄帝素问》及《黄帝灵枢经》成书时代的考证而言,《医籍考》可谓捜罗中国古人资料详实,凡是有关之古籍,靡不赅备。现就其《黄帝素问》成书年代之考证摘引如下:

《隋志》九卷。梁八卷。按:《旧唐志》亦曰八卷。存,佚。

皇甫谧曰:按《七略》《艺文志》:《黄帝内经》十八卷。今有《针经》九卷,《素问》九卷,二九十八卷,即《内经》也,亦有所亡失。其论遐远,然称述多而切事少,有不编次。比按《仓公传》,其学皆出于《素问》。——《甲乙经序》

褚澄曰:《素问》之书,成于黄岐;运气之宗,起于《素问》。将古圣喆妄邪?曰:尼父删经,《三坟》犹废;扁鹊卢出,卢医遂多。尚有黄岐之医籍乎?后书之托名于圣哲也。——《褚氏遗书》

邵雍曰:《素问》、《阴符》,七国时书也。——《皇极经世书》

程颢曰:观《素问》文字气象,只是战国时人作,谓之三坟书则非也。——《二程全书》

司马光曰:谓《素问》为真黄帝之书,则恐未可。黄帝亦治天下,岂可终日坐明堂,但与岐伯论医药针灸耶?此周汉之间医者依托以取重耳。——《传家集•与范景仁第四书》

林亿等曰:按王氏不解所以名“素问”之义,及“素问”之名起于何代。按《隋书经籍志》始有《素问》之名。《甲乙经》序,晋皇甫谧之文,已云《素问》论病精辨。王叔和西晋人,撰《脉经》,云出《素问》《针经》。汉张仲景撰《伤寒卒病论集》,云撰用《素问》。是则《素问》之名著于《隋志》,上见于汉代也。自仲景以前,无文可见,莫得而知。据今世所存之书,则《素问》之名起汉世也。所以名“素问”之义,全元起有说曰:“素者,本也;问者,黄帝问岐伯也。方陈性情之源、五行之本,故曰《素问》。”元起虽有此解,义未甚明。按《乾凿度》云:“夫有形者,生于无形,故有太易、有太初、有太始、有太素。太易者,未见气也;太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。”气形质具,而疴瘵由是萌生,故黄帝问此太素,质之始也。《素问》之名,义或由此。——《素问新校正》

又云:或云《素问》《针经》《明堂》三部之书,非黄帝书,似出于战国。曰:人生天地之间,八尺之躯,藏之坚脆,府之大小,谷之多少,脉之长短,血之清浊,十二经脉之血气大数,皮肤包络其外,可剖而视之乎?非大圣上智,孰能知之?战国之人何与焉?——《甲乙经序》

朱熹曰:《黄帝纪》云,其师岐伯明于方,世之言医者宗焉。然黄帝之书,战国之间犹存,其言与老子出入。予谓此言尤害于理。窃意黄帝聪明神圣,得之于天,其于天下之理无所不知,天下之事无所不能。上而天地阴阳,造化发育之原;下而保神练气,愈疾引年之术。以至其间庶物万事之理,巨细精粗,莫不洞然于胸次,是以其言有及之者,而世之言此者,因自托焉以信其说于后世。至于战国之时,方术之士随笔之书,以相传授。如《列子》之所引,与夫《素问》《握奇》之属,盖必有粗得其遗言之仿佛者,如许行所道神农之言耳。《周官》外史所掌三皇五帝之书,恐不但若是而已也。——《文集•古史余论》)

王炎曰:夫《素问》乃先秦古书,虽未必皆黄帝、岐伯之言,然秦火以前,春秋战国之际,有如和、缓、秦越人辈,虽甚精于医,其察天地阴阳五行之用,未能若是精密也。则其言虽不尽出于黄帝、岐伯,其旨亦必有所从受矣。——《运气说》出于《新安文献志》

曰:《内经素问》,世称黄帝、岐伯问答之书。乃观其旨意,殆非一时之言。其所撰述,亦非一人之手。刘向指为韩诸公子所著,程子谓出于战国之末,而其大略正如《礼记》之萃于汉儒,而与孔子、子思之言并传也。盖《灵兰秘典》《五常政》《六元正纪》等篇,无非阐明阴阳五行生制之理,配象合德,实切于人身。其诸色脉病名,针则治要,皆推是理以广之。而皇甫谧之《甲乙》,杨上善之《太素》,亦皆本之于此而微有异同。医家之大纲要法,无越是书矣。然西汉《艺文志》有《内经》十八卷,及扁鹊、白氏二《内经》,凡三家,而《素问》之目乃不列。至《隋经籍志》始有《素问》之名,而不指为《内经》。唐王冰乃以《九灵》九卷,牵合《汉志》之数,而为之注释,复以《阴阳大论》讬其为师张公所藏,以补其亡逸,而其用心勤矣。——《九灵山房集•沧洲翁传》

姚际恒曰:《汉志》有《黄帝内经》十八卷,《隋志》始有《黄帝素问》九卷,唐王冰为之注。冰以《汉志》有《内经》十八卷,以《素问》九卷、《灵枢》九卷,当《内经》十八卷,实附会也,故后人于《素问》系以《内经》者,非是。或后人得《内经》,而衍其说为《素问》,亦未可知。《素问》之名,人难卒晓。予按《汉志》阴阳家有《黄帝泰素》,此必取此“素”字,又以与岐伯问,故曰《素问》也。其书后世宗之,以为医家之祖。然其言实多穿凿,至以为黄帝与岐伯对问,盖属荒诞。——《古今伪书考》

按:先子曰:《汉书•艺文志》载《黄帝内经》十八卷,《外经》三十七卷,及白氏、扁鹊《内外经》之目。“内外”,犹《易》内外卦,及《春秋》内外传、《庄子》内外篇、《韩非》内外储说,以次第名焉者,不必有深意。“内”字诸家有说,不可从也。“素问”名,林亿等以为“问太素之义”是也。《史记•殷本纪》“伊尹从汤言素王及九主之事”,《索隐》曰:“素王者,太素上皇,其道质素,故称素王。”《列子》《乾凿度》并云:“太素者,质之始也。”《汉艺文志》“《黄帝泰素》二十篇”,刘向《别录》云:“言阴阳五行,以为黄帝之道,故曰太素。”《素问》乃为太素之问答,义可以证焉。其不言“问素”,而名“素问”者,犹屈原有《天问》,是倒置而下字耳。全元起解义未太明,吴崑等以为平素讲求问答之义。晁氏《读书志》曰“昔人谓《素问》,以素书黄帝之问,犹言素书也”,俱臆度之见而已。至《云笈七笺•神仙通鉴》云:“天降素女,以治人疾,帝问之,作《素问》。”荒诞极矣。

盖《内经》之目,昉见于《汉志》,而“素问”之名出张仲景《伤寒论序》,曰《素问》《九卷》。《九卷》即今之《灵枢》。以《素》《灵》二书为《内经》者,出皇甫谧《甲乙经序》,而后历代诸家,无复异论焉。胡应麟特谓:“《素问》今又称《内经》,然《隋志》止名《素问》,盖《黄帝内外经》五十五卷,六朝亡佚,故后人缀辑,易其名耳。此最有理。然晋去汉未远,皇甫氏之所序,或是古来相传之说,亦不可废也。”

第七卷已亡于晋,皇甫谧《甲乙经序》曰“亦有亡失”,《隋志》载梁《七录》亦云“止存八卷”。据林亿等说,全元起所注本乃无第七,而王冰为旧藏之卷补七篇,与《素问》余篇迥然不同。其论运气,与《六节藏象论》七百十八字,全然别是一家言。林亿等以为《阴阳大论》之文,王冰取以补所亡。今考王叔和《伤寒例》所引《阴阳大论》之文,曾无所见,林说难从,而若其篇第,不知古经为奈何。据林亿等《校正》之说,全元起本八卷,共六十八篇,至王冰补七篇。又分为八十一篇者,仿《道德经》《难经》也。是书实医经之最古者,往圣之遗言存焉。晋皇甫谧以来,历代医家断为岐黄所作,此殊不然也。医之言阴阳尚矣,《庄子》谓,疾为阴阳之患。《左传》医和论六气曰“阴淫寒疾,阳淫热疾”,班固云“医经者,原人血脉经络骨髓,阴阳表里,以起百病之本,死生之分”,可以见也。而汉之时凡说阴阳者,必系之于黄帝。《淮南子》曰“黄帝生阴阳”,又云“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者,必讬之于神农、黄帝而后能入说”,高诱注云“说,言也。言为二圣所作,乃能入其说于人,人乃用之”。刘向云“言阴阳五行,以为黄帝之道”。《汉志》阴阳医卜之书,冠“黄帝”二字者凡十百余家,此其证也。是书设为黄帝、岐伯之问答者,亦汉人所撰述无疑。方今医家,或牵合衍赘,以为三坟之一,或者诋毁排斥,以为赝伪之书者,俱为失矣。

丹波元胤《医籍考》、丹波元简《素问识》《灵枢识》等

三、当代《内经》研究大家及学术权威说法

1、龙伯坚的说法(《黄帝内经概论》)

《素问》这一部书是战国时代的许多医学家将以前历代口耳相传的经验汇集作出的书面总结,后来又搀入了西汉医学家和东汉医学家的作品。

它的最早的著作时代大概是公元前四时纪,最晚的著作时代大概是公元二世纪,其中也有个别的公元三世纪以后的作品搀入在内。

这是一集体劳动的成果,不是属于某一个人的。《四库全书简明目录》卷十《黄帝素问》条说:“其书云出上古,固未必然。然亦必周、秦间人传述旧闻,著之竹帛。”这一说法基本是正确的。

《灵枢》和《素问》一样,不是成于一人之手,也不是成于一个时代的。它的著作时代也有早晚之分。

早期的部分是战国时代的作品,其中某些篇可能比《素问》某些篇还早些。晚期的部分其中有西汉的作品,也有东汉的作品。

最早的著作时代大概是公元前三世纪,最晚的著作时代大概是公元一世纪。

《素问遗篇》的著作时代,肯定是在王冰以后,高保衡、林亿以前,大概是公元第九、第十世纪前后。

龙伯坚《黄帝内经概论》

2、李今庸的说法(《读古医书随笔》及《古医书研究》)

《黄帝内经》成书的确凿年代现在是无法考证的。然我们从大量的古代文献中仍然可以找到一些线索查出它成书的大致时间来。

《黄帝内经》的成书年代大约在战国后期,成书地点可能在秦国。

李今庸《读古医书随笔》

李今庸《古医书研究》

3、王洪图的说法(《黄帝内经研究》及《王洪图内经讲稿》)

⑴《黄帝内经研究大成》前言(代序)

《黄帝内经》(简称《内经》),是中国现存最早的一部医学经典著作,是中医学理论与防治疾病技术的渊源。该书由《素问》、《灵枢》两部分共162篇文章组成,其文章为春秋战国时代作品,而该书成编则于战国至西汉之际。

⑵《王洪图内经讲稿》

关于这部书的成书年代,古来有三种说法。

第一种说法,那是非常伟大的书,所谓“三坟之书”,就是黄帝、伏羲、神农文化,那叫三坟,最大之意,黄帝之书是三坟书之一,认为是黄帝时候写的书,别人写不出这么高明的著作。当然说是黄帝所写的书看来也不是太靠谱,因为黄帝那个时代文化创始阶段,没有可能写成这样完善的医学著作。

第二种认为是春秋战国时代,春秋战国时代形成的书有没有可能呢?有可能。因为我们读《黄帝内经》一百六十二篇文章中,确实有些篇从文字、语言、用词以及社会背景,确实涉及到春秋战国了。但是话说回来,文章可能是那个时候的,因为春秋战国本身就几百年了吧!《黄帝内经》里,据考甲篇是在前几百年的,乙篇是后几百年的,相差时间很长,所以说春秋战国文章是有可能的,但是它没有形成一部书。换句话说,那个几百年当中所形成的东西,它不可能是一个人写的。所以有一个最简单的结论,就是《黄帝内经》“不是一时之作,亦非出自一人之手”。但是到底应该是什么时候才把它汇集成册的?也就是说《黄帝内经》或者是论文汇编吧!什么时候编成而作为一部书出现的?这个就是要研究的问题了。

《黄帝内经》这个书名最早是见于班固《汉书•艺文志》。班固是根据《七略》这部书“删其要”而成。《七略》是什么时候写的?这个书是刘向和刘歆父子作为图书分类目录来做的,刘向和刘歆父子领导这项工作,主持这项工作。而分工来校正医技类的是李柱国。李柱国校医书的时间,是西汉成帝河平三年,也就是公元前26年。《黄帝内经》最晚它也得在公元前26年就成书了,不然的话,《七略》上不可能写,《七略》不写,《汉书•艺文志》也不可能写。这是说《黄帝内经》成书的下限问题。而上限在什么时候呢?最早应该在什么时候呢?我们分析,认为最早也早不过司马迁写《史记》那个时候。为什么呢?司马迁写《史记》记载的医学专家不少,如公乘阳庆、仓公、扁鹊等,可是就没有记《黄帝内经》。司马迁他把全国的很多书都搜罗过来,作为皇家收录应该收得很全的,所以说早不过司马迁写《史记》。司马迁《史记》是在监狱里写的。他什么时候入的狱呢?是公元前99年,这样推论的话,《黄帝内经》这部书最早的出现时间也不可能早于公元前99年,最晚出现的成书时间也不会晚于公元前26年,就在公元前99年到公元前26年这段时间,《黄帝内经》问世。……因此说《黄帝内经》这部书的形成,我们现在把它定到西汉时期。而且所收录的这一百六十二篇文章,前后可以相差几百年。

王洪图《王洪图内经讲稿》

4、高校教材的说法(甄志亚《中国医学史》及常存库《中国医学史》)

《黄帝内经》,包括现存的《素问》和《灵枢》两部分。其成书时期一向有争议。有人认为成书于春秋战国时期,有说是秦、汉时期的作品,还有人断定成书于东汉甚或魏、晋、南北朝时期。我们认为,《黄帝内经》并非一时一人之手笔,大约是战国至秦汉时期,许多医家进行搜集、整理、综合而成,其中甚至包括东汉乃至隋唐时期某些医家的修订和补充。

甄志亚《中国医学史》

常存库《中国医学史》

5、张登本的说法(《<内经>的思考》)

《内经》的成书年代虽然有成书于黄帝时代(约5000年前)、成书于春秋战国、成书于秦汉之际、成书于西汉等说法,但就近20多年来研究的结果并趋于一致的看法,认为《内经》的成书年代当分两说:

一是就其内容而言,大部分内容是春秋战国时代医学经验的纪实和总结,也有一部分内容是成书以后补充了东汉后期的医学研究成就,例如“五运六气理论”的内容(不包括《素问》的两个“遗篇”)。

二是《内经》的成编及书名的出现,认为《内经》成编于汉代,持这一观点的人既有古代先哲,也有近现代学者,还有日本学者,尤其是现代学者们在前人研究的基础上,进一步从其学术思想、社会背景、语言修辞特点、所载内容的科学技术水平、相关的考古发现(如长沙马王堆考古、敦煌考古等)及人文现象等多学科、多角度研究考证,从而得出了《内经》是中国古代医学理论文献的汇集,其主体部分汇编成书应在西汉的中晚期。其时间上限不会超越司马迁《史记》的成书,因为司马迁记载汉初名医淳于意(仓公)的“诊籍”25例,以及公乘阳庆传给仓公的一批“禁方书”名与《内经》所引古医籍名有相同者,但唯独无《内经》之名,可见其成书不可能早于《史记》的成书之前。其成书的时间下限即刘向、刘歆父子奉诏校书时所撰的《七略》。《七略》是我国第一部图书分类目录学专著,医药类属于其中的“方技略”,这部分内容由当时朝廷侍御医李柱国负责编著,其时为西汉成帝和平三年(即公元前26年),说明此时《内经》十八卷本已经成编问世,并著录于刘歆的著作《七略》之中。由此可知,《内经》的成书年代应当在《史记》成书(作者入狱之后,即公元前99年)至李柱国校医书(公元前26年)的60多年之间。

张登本《内经的思考》

6、任应秋的说法(《任应秋论医集》)

现存《素问》的全部内容,可把它分作两个部分。第一部分是基本的,即除开七篇大论以外的,基本部是可以把它叫做《素问》的前期作品。上述诸家所说《素问》成书于战国,就是指的这部分前期作品而言。内容最多,凡七十余篇,其中某些主要内容,与同样是战国时代的《周礼》两相比较,便足以充分证明《素问》和它是一个思想体系。看来《周礼》所言者略,《素问》所言者详,毕竟《周礼》不是医书,而《素问》乃专言医者,虽然详略有所不同,而其理论体系则毫无差异处,既肯定《周礼》为战国时书,则《素问》之为战国时书,似无任何疑义矣。《素问》的第一部分,以《周礼》《仓公传》注明其学术思想,并从其文字结构来看,说明均出于先秦,并不可能迟于扁鹊以后,这一点是基本可以肯定的。

《素问》的第二部分,主要指《天元纪大论》《五运行大论》《六微旨大论》《气交变大论》《五常政大论》《六元正纪大论》《至真要大论》七篇,也就是王冰所说的得先师所藏之卷。我认为第二部分的内容,至迟亦应该断至东汉以前。

根据以上内容分析,《灵枢》和《素问》一样,基本是成书于战国时代,只是个别的篇卷,渗入了汉代的东西,因而它也并不是成于某一人之手。

任应秋《任应秋论医集》

7、郭霭春的说法(《黄帝内经素问校注语译》)

《素问》是《黄帝内经》的一部分。关于它的成书年代,近人任应秋先生说是“战国至东汉一段时间”。我基本上同意他的说法。

郭霭春《黄帝内经素问校注语译》

8、张灿玾的说法(《黄帝内经文献研究》修订版)

就今存《素问》、《灵枢》的成书年代而言,是一个十分复杂的问题。就两书混言而大略论之,似可认为取材于先秦及两汉,成编于汉代中后期,补充于汉唐,定型于北宋。当然,就《素问》与《灵枢》分而言之,情况又有所别。

有关今存《素问》、《灵枢》的成书年代,由于历时久远,几经散佚,多为后世传抄整理及增补,故此一问题,则较为复杂。若简而言之,即如吕复所谓非成于一时一人之手也。若析而论之,就《素问》与《灵枢》之基本内容而论,似可认为取材于先秦,成编于西汉,增补于东汉。若就《素问》运气七篇大论及别行之本病、刺法两篇而言,似可谓续增于汉末至南北朝前期,补遗于唐宋。

张灿玾《黄帝内经文献研究》

9、高校教参的说法(程士德《内经》)

关于《内经》成书年代,历代医家、学者的观点,主要有三种不同认识:

⑴成书于战国时期。

代表人物是明·方以智、清·魏荔彤等。其论据,有从否定黄帝手笔而立论的,如程颢《二程全书》说:“《素问》书,出战国之末,气象可见。若是三皇五帝典文,文章自别,其气运处,绝浅近。”清·魏荔彤在《伤寒论本义.自序》中也说:“轩岐之书,类春秋战国人所为,而托于上古。”认为《内经》非三皇五帝典文,因为当时没有如此的文字。方以智《通雅》说:“谓守其业而浸广之,《灵枢》《素问》也,皆周末笔。”周末,即先秦战国时代。

也有从历史背景立论者,如《中国医学史讲义》:“战国时期,社会急剧变化,政治、经济、文化都有显著发展,学术思想也日趋活跃。在这种情况下,出现多种医学著作,其中《黄帝内经》是我国现存医学文献中最早的一部典籍。”这里所讲社会急剧变化,是指我国古代奴隶制社会发生全面崩溃,封建制度兴起的战国时代。

近人有从《内经》的内容与战国时代《周礼》相比较及《素问》文体两方面来论证的,如说《周礼•食医》有言:“凡和,春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多咸,调以滑甘。”《素问•金匮真言论》则谓:“东方味酸,生于春;南方味苦,生于夏;中央味甘;西方味辛,生于秋;北方味咸,生于冬。”《周礼•疾医》又说:“四时皆有疠疾,春时有痟首疾,夏时有痒疥疾,秋时有疟寒疾,冬时有嗽上气疾。”而《素问•金匮真言论》亦言“春气者,病在头”,“夏取分腠……分腠治肌肉”,出自《灵枢•寒热病》。分腠肌肉,都是痒疥疾所发之部。因而得出结论是“既肯定《周礼》为战国时书,则《素问》之为战国时书,似无任何疑义矣。”(《内经研究论丛•内经十讲》)

⑵成书于西汉。

代表人物有宋·聂吉甫、明·顾从德、郎英、吕复及日人丹波元简等。持这种看法的人,大多从《内经》的语言风格上来推断。

如聂吉甫说:“《素问》既非三代以前之文,又非东都以后语,断然以为淮南王作。”淮南王,即西汉初淮南王刘安。

又如吕复认为《内经》的学术思想虽出自先秦战国,但其文字成书,则为西汉学者所为,并举《礼记》为喻。他在《九灵山房集•沧州翁传》中指出:“《内经素问》,世称黄帝岐伯问答之书,乃观其旨意,殆非一时之言,其所撰述,亦非一人之手……而大略如《礼记》之萃有汉儒,而与孔子、子思之言并传也。”翠,指《礼记》中所记录的孔子、子思的言论行动。汉儒,即西汉时代的儒家。

也有从文字义来推断的,如从“豆”字的考证,认为在先秦时代,用“菽”来表示“豆子”这个概念,而先秦时“豆”字的含义不作“豆子”来讲,而是指一种盛肉、盛酱、盛粮食的工具,相当于现代的器皿。有人将先秦时期著名的经书作了统计,其中出现的十九次“豆”字,“毫无例外地都作盛器皿的器具讲”。所以,“从《内经》中所有‘豆’字均作‘豆子’讲这一事实来判断,《素问》《灵枢》的成书时代,主要是在汉代,当然并不排除其中也有先秦时代写成的部分文章,以及成书魏晋的个别部分。”(北京中医学院学报,1982,(3):17)从而说明《内经》中虽前有先秦,后有魏晋的文章,但其成编应当在西汉。

《内经》成书于西汉说最有力的论据是史籍对《黄帝内经》的著录。《黄帝内经》之名,在史籍上首见于《汉书•艺文志》,其《方技略》载有“《黄帝内经》十八卷、《外经》三十七卷,《扁鹊内经》九卷、《外经》十二卷,《白氏内经》三十八卷、《外经》三十六卷,《旁篇》二十五卷”,合为“医经七家,二百一十六卷”。《汉书•艺文志》是班固据《七略》“删其要,以备篇籍”而成。《七略》则是西汉末刘向、刘歆父子奉诏校书时撰写的我国第一部图书分类目录,其中分工校方技类书籍的是朝廷侍医李柱国。史载李柱国校勘医书的时间是在西汉成帝河平三年(公元前26年),一般认为此时应为《内经》成书的下限。就是说,西汉末成帝年间,《黄帝内经》十八卷已成编问世。

《内经》成书时代的上限,从史料上推,《史记》可作为一个重要标志。《史记》之前的《左传》《国语》和《战国策》等先秦史书,记载医事甚少,且未将医学与黄帝联系起来。《史记》记载了上自黄帝下迄汉武帝长达三千多年的历史,并专为战国的秦越人(扁鹊)、汉初的淳于意(仓公)两位医家作传,但未见有关《内经》之类的书名。可以推想,如果当时《内经》已经成书流传,那么遍览朝廷藏书、考察过全国各地的太史公司马迁是应该见得到的。《史记》的写成是在作者入狱(公元前99年)之后,如此推算,则《内经》汇编成书的时间当在《史记》之后、《七略》之前的西汉中后期。这一点已为现代多数学者所接受。

⑶成书于东汉。

1974年,湖南长沙马王堆发掘出汉文帝初元12年(公元前168年)墓藏(葬)中随葬的两部帛书,《阴阳十一脉灸经》和《足臂十一脉灸经》,有人据此怀疑《内经》成书年代可能在东汉。理由是上述两部脉灸经均有脉无穴,无五行配属,虽然涉及到脏腑及其功能,但无十二经脉内系十二脏腑的络属概念,也没有四肢和内脏由经脉相联系的记载。所以肯定了这两部帛书是《内经》以前的作品。因此两书出土于西汉墓,则推测《内经》的成书当在其后的东汉。

此外,还有学者认为,晋代皇甫谧提出《素问》和《针经》即《汉书•艺文志》所载《黄帝内经》的说法是不可靠的。《素问》《灵枢》(包括《针经》《九卷》等名)两书名在历代正史书目一直分别使用,且卷秩浩大,有162篇,而《汉书•艺文志》之《黄帝内经》仅18卷,虽名曰“卷”,实则“卷”、“篇”相等,无“积篇为卷”之例,因而其《黄帝内经》18卷当为18篇之量,与今本《黄帝内经》相去甚远,再结合文字注引、学术发展等情况,认为今本《黄帝内经》极有可能是东汉人在博采《汉书•艺文志》所著录的各种医经著作的基础上成书的(《岐黄医道》)。还有学者提出,基于“五德终始”论,西汉国运为土德,流行“心属土”说,东汉以火德为国运,出现了“心属火”说,《素问》《灵枢》等主张心配火,医籍只能出现在东汉。[河南中医,1998,18(3):138-139]

高校教参第二版程士德《内经》

10、王育林的说法(《中医古籍考据例要》)

《黄帝内经》成书时代,前代学者的主张略分为四种:

(1)黄帝时书。晋皇甫谧《针灸甲乙经·序》、杨玄操《难经集注·序》、宋林亿《针灸甲乙经新校正·序》、郑樵《通志·三皇纪》等主之。

(2)先秦时书。宋邵雍《皇极经世书》、程颢《二程全书》、司马光《传家集》、朱熹《文集》、王炎明程敏政《新安文献志》引等主之。

(3)两汉时书。明顾从德翻刻宋本《素问》跋、朗瑛《七修类稿》等主之。

(4)历先秦而集于汉。元明间戴良《九灵山房集·沧州翁传》引吕复主之。张灿玾《黄帝内经文献研究》。

上述各家,宋以前学者大多对《内经》为黄帝遗书的传说迷信不疑。而宋时即有一些学者认为此说无非依托取重,并言《内经》当为战国时人所作。认为《内经》成于西汉说的依据,是它的语言风格与司马迁、刘向、刘安相近,尤其与刘安之《淮南子》相似。这种看法,建立在同期文献比较的基础上,是比较科学可信的。戴良所引吕复的看法,是依据《礼记》等书编集之例类推,得出《内经》萃编于汉儒的结论。又以《内经》非一时之言,撰述亦非一人之手的说法解释该书内部的矛盾现象。这些研究从方法上给后人许多启发。

现代学者对传本《内经》的成书年代进行了全面的讨论。比较一致的结论,可以表述为:“就《素问》与《灵枢》之基本内容而论,似可认为取材于先秦,成编于西汉,增补于东汉。若就《素问》运气七篇大论及别行之《本病》、《刺法》两篇而言,似可谓续增于汉末至南北朝前期,补遗于唐宋。”(张灿玾《黄帝内经文献研究》第二章)。其佐证之可采者分别是:

①取材于先秦——《史记·扁鹊仓公列传》记淳于意得公乘阳庆所授之禁方书有《脉书》、《上下经》、《五色诊》、《揆度》、《阴阳》、《外变》、《药论》、《石神》、《接阴阳》诸书。这些书必为先秦旧籍。理由有二:其一,据《史记》,授书事在高后八年(前195),阳庆时年七十余,则其生于战国,所受古先道遗传之书当亦古旧;其二,长沙马王堆出土之古医书,有《阴阳十一脉灸经》、《足臂十一脉灸经》,系秦汉以前医学原著。马继兴《马王堆医书考释》。后来江陵张家山出土之书有原题《脉书》者,其十一脉与马王堆《阴阳十一脉灸经》系出同一祖本。检今本《素问》、《灵枢》之引书,多有与阳庆之禁方书名目相同或相近者。《素问·病能论》:“《上经》者,言气之通天也;《下经》者,言病之变化也;《金匮》者,决死生也;《揆度》者,切度之也;《奇恒》者,言奇病也。”

②成编于西汉——理由有三:其一,科技发展水平相当。《素问》、《灵枢》关于天文、历法、五行与五脏关系等记述,与西汉其他文献吻合;其二,音韵合于汉代。据本师钱超尘先生《内经语言研究》,《素》《灵》众多有韵之文的用韵,有别于先秦,而合于汉代;其三,或为刘向校书时整理定名。医经之著录,始于刘向。而其书则原已有之,复经刘氏等人校理定名。内中包括《黄帝内经》。

③补亡于东汉。

④增补于魏晋或南北朝。

⑤补遗于唐宋。

王育林《中医古籍考据例要》

11、廖育群的说法(《重构秦汉医学图像》《中国科学技术史·医学卷》)

前人对今本《黄帝内经》成书时代的辨析,首先是指出其非三坟旧典,成书当在战国诸子蜂起之时。其后,因见书中有“黔首”、“正月太阳寅”等秦、西汉时期方才出现的事物,故将其成书年代又向后推迟了一些,即战国秦汉之际(1)。除唐代王冰注《素问》时补入的“七篇大论”和《素问》第72篇<刺法论>、73篇<本病论>两篇确知为后世补入外,对于今本《黄帝内经》总体成书的时代估定,未见超出西汉末年者。这无疑是受到《汉书·艺文志》已有著录的束缚。关于《灵枢》,有人认为晚于《素问》,但也有人根据《素问》中亦见引用《灵枢》词句,则认为《灵枢》在先(2)。

(1)参见[日]冈西为人:《宋以前医籍考》,第1-10、32-37、228页。龙伯坚:“黄帝内经的著作时代”,《医学史与保健组织》,1957,106。以及各种版本的中国医学史著作,亦均持此说。唯范行准《中国医学史略》称其书当成于西汉末年。

(2)魏尧西:“《灵枢》成书时代”,《中华医史杂志》,1983,(2):88。

突破《素问》、《灵枢》两书就是《汉书·艺文志》所载“《黄帝内经》十八卷”的禁锢之后,即打破了今本《黄帝内经》成书下限不会晚于刘歆《七略》的限制,使得我们需要重新考虑《素问》和《灵枢》作为两部独立的著作,其成书的上、下限究竟在何时。根据确切的文字记载,只能将这两部著作的成书下限定在东汉末年张仲景《伤寒杂病论》成书之前。而其上限则应该定在刘歆《七略》之后。这是因为在当时的历史条件下,能够汇集各种早期医学著作,进行校勘汇编工作,恐怕只有官府才能办到。如果在《七略》成书之前就完成了这样两部大型医书的整理加工,而不加著录是不可能的。而且《七略》之前的许多其他医学著作,即或漏而未录,其命运也理应与《七略》著录之书的命运一样(3)。不可能单独地、完整地保存流传下来。

(3)《素问》、《灵枢》中提到的古医经《上经》、《下经》、《揆度》、《奇恒》、《刺法》等均未见著录,亦皆亡佚。

廖育群《重构秦汉医学图像》

廖育群等《中国科学技术史·医学卷》

12、梁繁荣、王毅、李继明等的说法(《揭秘敝昔遗书与漆人》)

我们今天能看到的《黄帝内经》,即《素问》与《灵枢》,已非刘向父子及李柱国写定之《黄帝内经》。今本《素问》与《灵枢》(《九卷》《针经》)成书均在向、歆之后,张仲景《伤寒杂病论》之前,即东汉时期。最早将其指为《黄帝内经》的是西晋皇甫谧,而依据的是卷数与《七略》所载相同。刘向整理群书之时,当有大量的中医理论及临床书籍,向、歆父子讲其中的理论著述归为三家,首列黄帝。刘向之后,黄帝之影响始越来越大。东汉时有医家之杰出者,将各家中医理论著作汇为一集,名之曰《素问》《九卷》,采用黄帝君臣问答的体裁,以示其来源古老。所以,今本《黄帝内经》固然包含有刘向父子写定之《黄帝内经》的内容,同时也包含有扁鹊、白氏等各家的内容,只是我们仅依据今本《内经》已难以分辨孰为黄帝,孰为扁鹊,孰为白氏的内容了。(梁繁荣、王毅主编,李继明执行主编《揭秘敝昔遗书与漆人》)

梁繁荣、王毅《揭秘敝昔遗书与漆人》

金栋按:看来,必须对《黄帝内经》“成书”有一个公认的标准,即怎样才算“成书”。也就是今本《内经》体系的天人相应学说、气化学说、阴阳学说、五行学说、脏腑学说、经脉学说、针刺学说、养生学说、诊法学说等大体完成(除七篇大论之外),一般说来也“编纂”在一起了,才算成书(赵洪钧著、金栋补注《正说内经——〈内经时代〉补注》)。如此说来,《内经》能成书于春秋战国吗?

实际上,成书年代与书中所反映的内容出于什么年代不是一回事!观今本《内经》的具体内容,确实辑录了古代不同时期的医学文献,又吸取了当时的医学成就(包括解剖学)整理成书,故其中既有语言古朴、合于上古音韵、带有先秦习俗的成分或内容,又有明显的两汉时代烙印,即五行学说。所以有些篇章可能出自或反映先秦时期的内容,而西汉初这些“医学论文汇编”尚未纂辑成书。试举四例如下:

⑴如果今本《内经》在西汉初已经纂集成书的话,司马迁编著《史记》时,其《扁鹊仓公列传》为何没有《内经》的些许痕迹呢?

《扁鹊仓公传》,是司马迁为战国时期名医扁鹊秦越人和西汉名医仓公淳于意所立的传记,开创了在正史中为名医立传的先例。

扁鹊约生当战国时期(出土已证实),《扁鹊传》中的医学理论已有阴阳说、早期经络说及刺法、脉诊等,和今本《内经》体系的基本内容相距还较远。最关键的缺陷是,五行学说未引进医学。这样便不可设想,先秦战国时期有大体与《内经》相同的理论体系,即《内经》不可能成书于先秦战国。

仓公生当西汉初期,据其传记所述,与今本《内经》理论体系相较,仓公之学比今本《内经》面窄,不很系统,即《内经》亦不可能成书于西汉初。

要之,司马迁不可能见到今本《内经》。所以说今本《内经》的成书时间不是战国西汉初。

⑵1973年长沙马王堆三号汉墓出土的简帛医书中有《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》。经专家考证认为,马王堆医书下葬于西汉早期,即西汉文帝十二年(公元前168年)。墓主人的随葬品应是他生前研读、使用的东西。马王堆医书应是西汉初年流传并且在使用的医书。其成书时代亦应断自汉初为妥。

马王堆医书最有考证意义的是,其中的经脉学说是十一经脉,还没有今本《内经》中成熟的三阴三阳十二经脉之说。今可断言,马王堆医书时代,今《内经》的三阴三阳十二经脉学说远未完成。这不但为《内经》成书时代,提供了可靠地上限,也足资证明,经脉学说经历了长时期的发展演变。据此推断,今本《内经》不可能成书于西汉中期之前,怎么会是战国西汉初呢?

⑶《灵兰秘典论》中的“中正”“州都”之官,乃曹魏以后才有的官名,所以其成书下限或止于此!否则能谓之编纂“成书”吗?这怎么能说成书于战国西汉初呢?

⑷据中华传世文献,《灵枢·九宫八风》篇八卦与九宫相配,与两汉之际的纬书,如《易纬·乾凿度》《通卦验》有关。太一游九宫,则受《易纬·乾凿度》“太一下九宫”之说而来;八卦气对自然界与人体的影响,则与《易纬·通卦验》有关。

说《内经》成书于西汉初,是班固《汉志·方技略》记载有“《黄帝内经》十八卷”之故。实际上,今本《黄帝内经》非《汉志·黄帝内经》十八卷,而是由两部独立的医学巨典《素问》《灵枢》(《九卷》《针经》)构成,当是东汉(或以后)时期成书。两书之名皆首见于《隋书·经籍志》。

所以廖育群《重构秦汉医学图像》说:“突破《素问》《灵枢》两书就是《汉书·艺文志》所载‘《黄帝内经》十八卷’的禁锢之后,即打破了今本《黄帝内经》成书下限不会晚于刘歆《七略》的限制,使得我们需要重新考虑《素问》和《灵枢》作为两部独立的著作,其成书的上、下限究竟在何时。根据确切的文字记载,只能将这两部著作的成书下限定在东汉末年张仲景《伤寒杂病论》成书之前。而其上限则应该定在刘歆《七略》之后。这是因为在当时的历史条件下,能够汇集各种早期医学著作,进行校勘汇编工作,恐怕只有官府才能办到。如果在《七略》成书之前,就完成了这样两部大型医书的整理加工,而不加著录是不可能的。而且《七略》之前的许多其他医学著作,即或漏而未录,其命运也理应与《七略》著录之书的命运一样,不可能单独地、完整地保存流传下来。”

廖氏之说很有道理!

赵洪钧说:“应该承认《艺文志》所载《黄帝内经》就是今《内经》的祖本。否则 《素问》《灵枢》都成了无本之木、无源之水……这一点廖育群说得比较好,即刘歆的《七略》不可能漏掉这两部大书。班固写《艺文志》的时候,很可能有了略同今《素问》和《灵枢》的著作,但他不能把东汉时代的《内经》载入《汉书·艺文志》。对看出自班固之手的《白虎通》可以肯定,那时中医的脏腑学说、经脉学说、阴阳五行学说等《内经》的理论硬核和超硬核已经完全稳定或成熟。故可以断定《白虎通》是《内经》成书的下限。”(《正说内经——内经时代补注》)

只不过,《灵兰秘典论》篇中“中正”“州都”之官称,则将《内经》编纂成书下限延至曹魏(三国)以后时期了。

标签:黄帝内经