孙十万外号是怎么来的?盘点让孙权名誉扫地的五次合肥之战

“孙十万”外号是怎么来的?盘点让孙权名誉扫地的五次合肥之战

孙权,字仲谋,是东吴的开国皇帝,也是三国时期著名的政治家和军事家。他继承了父亲孙坚和兄长孙策的遗志,成为了江东的领袖。在汉末乱世的背景下,孙权的接班并非一帆风顺,而是充满了挑战和危机。

孙权的父亲孙坚,是东汉末年的一位杰出将领,以勇猛善战而闻名。孙坚在黄巾起义中立下赫赫战功,后在与董卓的战斗中不幸阵亡。孙策继承了父亲的遗志,继续在江东地区扩大势力,但不幸在一次战斗中被刺杀,年仅二十六岁。孙策去世后,孙权年仅十八岁,便被迫接过了父兄的重担,成为了江东的新领袖。

孙权接管江东时,正值汉末天下大乱,群雄割据,战火连天。北方有曹操的虎视眈眈,荆州有刘表的觊觎,江东内部也有诸多不稳定因素。孙权面临的局势十分严峻,但他并没有被困难吓倒,而是展现出了非凡的领导才能和政治智慧。

首先,孙权在巩固内部方面下足了功夫。他深知,要想在乱世中立足,必须先稳定自己的根据地。孙权重用了一批有才能的文臣武将,如周瑜、陆逊、张昭等,这些人在后来的东吴政权中发挥了重要作用。孙权还重视农业发展,鼓励百姓耕种,增强了江东的经济实力。

其次,孙权在外交上也表现得十分灵活。他与曹操、刘备等势力时而联合,时而对抗,根据形势的变化灵活调整自己的策略。在赤壁之战中,孙权与刘备结盟,共同对抗曹操的强大水军,最终取得了决定性的胜利。这场胜利不仅巩固了孙权在江东的地位,也奠定了三国鼎立的基础。

再次,孙权在军事上也有着不俗的表现。他不仅继承了父兄的军事才能,而且在实战中不断学习和成长。孙权多次亲自率军出征,与敌军进行激烈的战斗。他的军事才能得到了部下的广泛认可,也使得江东军队的战斗力得到了显著提升。

然而,孙权的统治并非没有争议。他在位期间,也面临着内部的权力斗争和外部的压力。孙权在处理这些问题时,既有果断的一面,也有妥协的一面。他能够在关键时刻做出正确的决策,但有时也会因为过于谨慎而错失良机。

总的来说,孙权在汉末乱世中接替父兄基业,临危受命,坐领江东,展现出了卓越的领导才能和政治智慧。他不仅巩固了江东的根据地,还在外交和军事上取得了显著的成就。孙权的统治,为东吴的建立和发展奠定了坚实的基础。

孙权,作为东吴的领袖,其政治智慧和军事才能在三国时期尤为突出。在三国鼎立的关键时刻,他力排众议,果断选择与刘备结盟,共同对抗曹操的威胁,这一决策充分展现了他的雄才大略。

当时,曹操统一北方后,势力如日中天,其雄心壮志直指江南。面对如此强大的对手,孙权的江东虽然拥有地理优势,但兵力和资源上却难以与之匹敌。在内部,许多臣子对于与曹操对抗持有疑虑,认为应该采取守势,甚至有人主张投降以保全实力。然而,孙权深知,若屈服于曹操,江东必将失去独立,自己和百姓也将失去自由。

在这样的背景下,孙权展现出了非凡的决断力。他听取了周瑜、鲁肃等人的意见,认识到与刘备结盟的重要性。刘备虽然兵力不多,但其在民间有着极高的声望,且与曹操有着深仇大恨。孙权意识到,只有联合刘备,才能形成足以对抗曹操的力量。

在赤壁之战前夕,孙权果断决策,派遣周瑜、黄盖等将领率领水军,与刘备的水军汇合,共同策划对抗曹操的策略。在这场战役中,孙权的决策起到了决定性的作用。他不仅在战略上做出了正确的选择,更在战术上展现了其高超的智慧。通过火攻战术,东吴和蜀汉联军成功地击败了曹操的水军,取得了赤壁之战的胜利。

赤壁之战的胜利,不仅挫败了曹操南下的企图,更为三国鼎立的格局奠定了基础。孙权的这一决策,使得江东避免了被吞并的命运,同时也为自己赢得了极高的声望。他的雄才大略,不仅体现在军事上的英明决策,更在于他能够准确判断形势,选择最有利于自己势力发展的策略。

孙权的统治,不仅在军事上取得了辉煌的成就,更在政治、经济、文化等方面都有着深远的影响。他的政策促进了江东地区的经济发展,提高了人民的生活水平,同时也吸引了大量的人才,为东吴的长远发展奠定了坚实的基础。

孙权的一生,是充满挑战和奋斗的一生。他在汉末乱世中接替父兄的基业,面对强敌和内部的不稳定因素,都能够以雄才大略,做出正确的决策。他的统治,不仅为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,更为三国时期的历史留下了浓墨重彩的一笔。

曹操占领荆州后,孙权所面临的局势变得异常严峻。荆州地处长江中游,是连接北方和南方的重要通道,其地理位置的战略意义不言而喻。曹操的这一举动,无疑对江东构成了直接的威胁,使得孙权的统治地位岌岌可危。

在曹操占领荆州之初,孙权的许多臣子和将领都感到了前所未有的恐慌。他们担心曹操的铁骑会随时南下,直逼江东。面对这种压力,孙权内部出现了不同的声音。一些保守的臣子主张与曹操和谈,甚至考虑投降,以求一时的安稳。然而,孙权却有着更为深远的考量。

孙权深知,一旦屈服于曹操,江东将失去独立,自己和百姓也将失去自由。他更清楚,曹操的野心不会止步于荆州,其最终目标是统一整个中国。因此,孙权决定采取更为积极的策略,那就是联合刘备,共同抵抗曹操。

孙权的这一决策并非易事。在当时,刘备虽然有一定的势力,但与曹操相比,无论是兵力还是资源都显得十分有限。然而,孙权看到了刘备的潜力和价值。刘备有着广泛的人脉和较高的声望,且与曹操有着深仇大恨。孙权认为,只有联合刘备,才能形成足以对抗曹操的力量。

在决定联刘抗曹后,孙权开始积极筹备。他派遣使者前往刘备处,表达结盟的意愿。同时,孙权也开始在江东内部进行动员,加强军队的训练,提高士兵的士气。他还派遣周瑜、鲁肃等得力将领,前往前线,与刘备的军队汇合,共同策划对抗曹操的策略。

在赤壁之战前夕,孙权的决策开始显现效果。他与刘备的联盟逐渐稳固,两军的合作也日益默契。孙权的军队在周瑜的指挥下,与刘备的水军进行了多次联合演习,提高了作战的协同性。同时,孙权还利用江东的地理优势,加强了水军的建设,使得东吴的水军成为了一支强大的力量。

在赤壁之战中,孙权的决策发挥了关键作用。他不仅在战略上做出了正确的选择,更在战术上展现了其高超的智慧。通过火攻战术,东吴和蜀汉联军成功地击败了曹操的水军,取得了赤壁之战的胜利。这场胜利不仅挫败了曹操南下的企图,更为三国鼎立的格局奠定了基础。

孙权的这一决策,充分展现了他的雄才大略。他能够在关键时刻做出正确的判断,选择最有利于自己势力发展的策略。他的统治,不仅在军事上取得了辉煌的成就,更在政治、经济、文化等方面都有着深远的影响。孙权的一生,是充满挑战和奋斗的一生。他在汉末乱世中接替父兄的基业,面对强敌和内部的不稳定因素,都能够以雄才大略,做出正确的决策。他的统治,不仅为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,更为三国时期的历史留下了浓墨重彩的一笔。

在曹操占领荆州之后,孙权面临着前所未有的压力。为了应对这一危机,孙权做出了一个重大决策:任命周瑜为东吴的主帅,与刘备合力迎战曹操。这一决策体现了孙权的深谋远虑和对形势的精准把握。

周瑜,字公瑾,是东吴的杰出将领,以其英俊的外貌和卓越的军事才能而闻名。在孙权的眼中,周瑜不仅是自己的亲信,更是一个能够担当大任的将领。在任命周瑜为主帅的同时,孙权也深知自己作为东吴的领袖,需要留守柴桑,稳定后方,统筹全局。

孙权的这一决策,得到了东吴内部的广泛支持。周瑜的军事才能和领导力,让他成为了最合适的人选。在周瑜的指挥下,东吴的军队迅速集结,准备迎战曹操。与此同时,孙权也与刘备进行了密切的沟通和协调,确保两军能够协同作战。

在周瑜的领导下,东吴军队展现出了强大的战斗力。周瑜不仅精通兵法,更善于运用各种战术,以应对不同的战场情况。他深知曹操军队的强大,因此在战术上采取了灵活多变的策略,力求在战斗中占据优势。

与此同时,孙权在柴桑的留守也发挥了重要作用。他不仅要确保江东的稳定,还要为前线提供充足的物资和兵力支持。孙权在柴桑期间,加强了对内政的管理,确保了后方的安定。他还积极与各地的官员和将领沟通,调动一切可以调动的资源,为前线的战斗提供了坚实的保障。

在赤壁之战中,周瑜的指挥和孙权的后方支持发挥了至关重要的作用。周瑜巧妙地利用火攻战术,成功地击破了曹操的水军。这场胜利不仅挫败了曹操的南下企图,更为三国鼎立的格局奠定了基础。而孙权在柴桑的留守,也确保了东吴的后方稳定,为前线的战斗提供了有力的支持。

孙权的这一决策,充分展现了他的政治智慧和军事才能。他能够在关键时刻做出正确的判断,选择最合适的人选来指挥战斗。同时,他也深知自己作为领袖的责任,留守后方,确保了整个战局的稳定。孙权的这一决策,不仅为东吴赢得了赤壁之战的胜利,更为三国时期的历史留下了浓墨重彩的一笔。

孙权的统治,是充满挑战和奋斗的。他在汉末乱世中接替父兄的基业,面对强敌和内部的不稳定因素,都能够以雄才大略,做出正确的决策。他的统治,不仅在军事上取得了辉煌的成就,更在政治、经济、文化等方面都有着深远的影响。孙权的一生,是充满智慧和勇气的一生,他的决策和行动,为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,也为三国时期的历史留下了不可磨灭的印记。

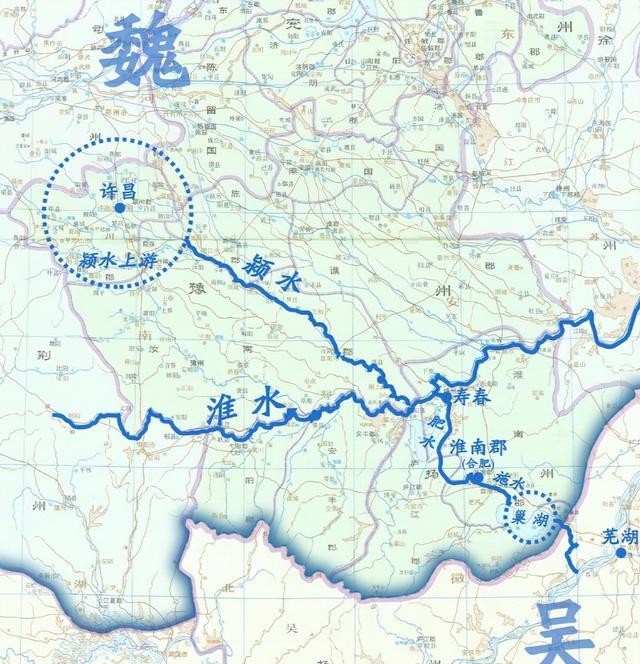

孙权作为东吴的领袖,其目光远大,意图不仅仅局限于江东,而是放眼于整个中原。合肥,作为长江北岸的重要城市,其战略位置极为重要,是进入中原的门户。因此,孙权意图通过攻打合肥来实现其图谋中原的雄心。

合肥的地理位置使其成为了三国时期各方势力争夺的焦点。它位于长江和淮河之间,是南北交通的要冲,对于控制整个中原地区具有举足轻重的作用。孙权深知,若能控制合肥,不仅可以巩固江东的北部防线,更可以作为进一步北伐的基础。

为了实现这一目标,孙权开始积极筹备。他派遣使者四处打探情报,了解合肥及其周边地区的军事部署和地理环境。同时,孙权也开始在江东内部进行动员,加强军队的训练,提高士兵的士气。他深知,攻打合肥并非易事,必须做好充分的准备。

在攻打合肥之前,孙权还采取了一系列外交手段,试图通过联合其他势力来共同对抗曹操。他与刘备保持了良好的关系,同时也试图与其他反曹势力建立联系。孙权希望通过外交手段,形成对曹操的包围网,从而为攻打合肥创造有利条件。

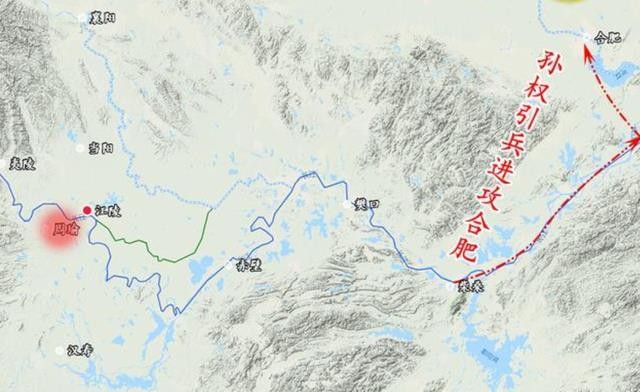

在一切准备就绪后,孙权亲自率领大军北上,目标直指合肥。他任命了经验丰富的将领如吕蒙、陆逊等,作为攻打合肥的主要指挥官。这些将领不仅有着丰富的战场经验,更有着出色的指挥能力,是孙权攻打合肥的得力助手。

在攻打合肥的过程中,孙权采取了灵活多变的战术。他深知合肥城防坚固,不易强攻,因此采取了围而不攻的策略,试图通过长期围困来消耗城内的兵力和物资。同时,孙权还派遣小股部队进行骚扰,破坏曹操的补给线,削弱合肥的防御力量。

孙权的这一决策,充分展现了他的军事才能和政治智慧。他不仅能够准确判断形势,制定合理的战略,更能够灵活运用各种战术,以达到最终的目的。攻打合肥的行动,虽然充满了艰难和挑战,但也为孙权进一步扩张势力,实现图谋中原的雄心提供了可能。

孙权首次围攻合肥,虽未能一举成功,却也充分展现了他的战略眼光与军事行动之间的矛盾。这一行动不仅是对孙权军事才能的一次考验,也是对其政治智慧的一次挑战。

合肥作为战略要地,对于孙权来说,具有极高的军事价值和政治意义。孙权深知,若能攻下合肥,将为东吴打开通往中原的大门,进一步扩大其影响力。然而,首次围攻合肥的失利,也暴露了孙权在战略规划与实际执行之间的差距。

在首次围攻合肥之前,孙权进行了周密的准备。他派遣了大量斥候,对合肥的城防、兵力部署以及周边地形进行了详尽的侦查。同时,孙权也对军队进行了严格的训练,力求在攻城时能够发挥出最大的战斗力。然而,当实际行动开始时,孙权发现情况远比预想的要复杂。

首先,合肥的城防坚固,守军士气高昂,这给攻城带来了极大的困难。孙权虽然拥有强大的兵力,但在面对合肥这样的坚城时,仍然显得力不从心。其次,曹操的援军反应迅速,及时赶到合肥,为守军提供了有力的支援。这使得孙权的攻城行动受到了严重的阻碍。

在战术运用上,孙权也面临着挑战。他原本计划通过围困战术,迫使合肥守军投降。然而,由于曹操的援军及时到达,这一计划并未能如愿以偿。孙权不得不调整战术,试图通过强攻来迅速攻下合肥。但这一改变也带来了新的问题,强攻不仅消耗了大量的兵力,也增加了士兵的伤亡。

此外,孙权在此次行动中也暴露出了对情报判断的不足。他未能准确预测到曹操援军的行动,也未能充分评估合肥守军的抵抗能力。这些因素叠加在一起,导致了首次围攻合肥的失败。

尽管如此,孙权并未因此气馁。他从失败中吸取了教训,对战略规划和战术运用进行了反思和调整。孙权意识到,要想成功攻下合肥,不仅需要强大的兵力,更需要精确的情报、灵活的战术以及充分的准备。

孙权的这次行动,虽然未能取得预期的成功,但却也为他日后的军事行动积累了宝贵的经验。他的战略眼光和军事才能在这次失败中得到了锻炼和提升。孙权的坚韧和智慧,使他能够在失败中寻找到新的机遇,为东吴的未来发展奠定了基础。

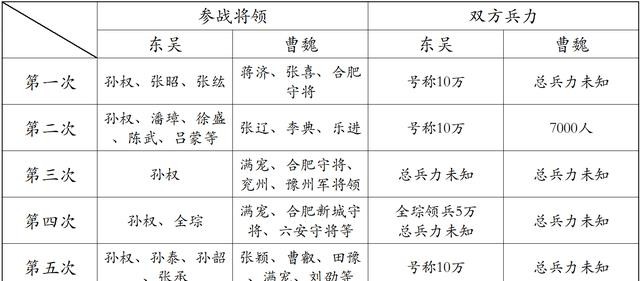

孙权在三国时期的合肥之战,是其军事生涯中一段充满挑战和波折的历史。尽管他多次发动对合肥的攻势,但均以失败告终,这些战役不仅考验了他的军事才能,也反映了他战略眼光与实际行动之间的矛盾。

合肥的战略位置对于孙权来说至关重要,它不仅是进入中原的门户,也是控制淮河流域的关键点。孙权深知,若能攻下合肥,将大大增强东吴在三国鼎立中的地位。然而,合肥之战的连续失败,却也暴露了孙权在战略规划和战术执行上的不足。

首次合肥之战,孙权虽然准备充分,但由于对合肥城防的坚固程度估计不足,以及对曹操援军的反应速度判断失误,导致攻城行动受挫。在随后的战役中,孙权虽然吸取了教训,调整了战术,但仍然面临着诸多困难。

一方面,合肥的守军在曹操的指挥下,展现出了极高的战斗意志和防御能力。他们利用合肥的地理优势,构建了坚固的城防体系,使得孙权的军队难以突破。另一方面,曹操本人的军事才能和对战场形势的敏锐把握,使得他的援军总能在关键时刻到达,为合肥守军提供支持。

孙权在合肥之战中也面临着内部的挑战。他的军队虽然人数众多,但在连续的攻城战中,士兵的士气和体力都受到了极大的消耗。同时,由于长时间的征战,东吴国内的经济和物资也承受了巨大的压力,这对孙权的军事行动构成了制约。

在战术上,孙权尝试了多种攻城方法,包括强攻、围困、断粮等,但都未能取得预期的效果。合肥守军的顽强抵抗,以及曹操援军的及时到达,使得孙权的攻城计划屡屡受挫。这些失败不仅对孙权的军事声誉造成了影响,也对他的统治地位构成了挑战。

然而,孙权并未因此放弃。他从每次失败中吸取教训,不断调整战略和战术,力求在下一次战役中取得突破。孙权的坚韧和毅力,以及他对合肥战略价值的深刻认识,使得他始终没有放弃对合肥的争夺。

孙权的合肥之战,虽然未能取得最终的胜利,但它却成为了三国时期一段重要的历史。这些战役不仅展现了孙权的军事才能和政治智慧,也反映了他在面对困难和挑战时的坚韧和不屈。孙权的这些尝试和努力,为东吴的军事发展和政治稳定奠定了基础,也为三国时期的历史增添了浓墨重彩的一笔。

在三国时期的合肥之战中,张辽、李典等曹军将领的英勇表现,以及孙权自身的战术失误,共同导致了东吴军队士气的低落,未能攻克合肥。这场战役的复杂性和艰难程度,不仅考验了双方将领的军事才能,也深刻影响了东吴军队的士气和战斗力。

张辽,作为曹操麾下的名将,以其勇猛和智谋著称。在合肥之战中,张辽多次率领精兵,采取积极的防御策略,有效地抵御了孙权的进攻。他的英勇表现,不仅激励了曹军的士气,也对东吴军队构成了巨大的心理压力。张辽的军事才能和领导力,在合肥之战中得到了充分的展现。

李典,同样是曹操手下的杰出将领,他在合肥之战中也发挥了重要作用。李典以其稳健的指挥和严密的布阵,成功地组织了曹军的防御,使得东吴军队难以找到突破口。李典的军事智慧和坚定意志,为曹军的坚守提供了坚实的保障。

然而,与曹军将领的英勇表现形成鲜明对比的是,孙权在合肥之战中的战术失误。首先,孙权在攻城策略上过于依赖强攻,忽视了对合肥城防的深入侦查和分析。这导致东吴军队在攻城时屡屡受挫,无法有效突破曹军的防线。

其次,孙权在兵力部署和调度上也存在不足。他未能充分利用东吴军队的人数优势,进行灵活的兵力分配和战术变化。这使得东吴军队在面对曹军的顽强抵抗时,难以形成有效的攻势。

此外,孙权在合肥之战中的指挥协调也存在问题。由于缺乏有效的信息沟通和指挥系统,东吴军队在战场上的行动往往缺乏统一和协调,难以形成合力。这在一定程度上削弱了东吴军队的战斗力。

孙权的这些战术失误,加上曹军将领的英勇表现,最终导致了东吴军队士气的低落。士兵们在连续的攻城战中,面临着巨大的压力和牺牲,却始终无法取得突破。这种长期的消耗战,不仅消耗了东吴的军力和物资,也严重打击了士兵的士气和信心。

然而,孙权并未因此放弃。他从失败中吸取教训,不断调整战术和策略,力求在下一次战役中取得突破。孙权的坚韧和毅力,以及他对合肥战略价值的深刻认识,使得他始终没有放弃对合肥的争夺。

孙权晚年的合肥之战,是其军事生涯中一个颇具争议的篇章。随着年龄的增长,孙权在战术素质和统领军队方面似乎出现了不足,这在合肥之战中的多次失利中表现得尤为明显。

合肥之战是孙权晚年的一场重要战役,其战略意义不言而喻。然而,随着时间的推移,孙权在战术选择和军队指挥上的不足逐渐暴露。在晚年的合肥之战中,孙权的决策显得越发保守,缺乏年轻时的果敢和锐气。

首先,在战术选择上,孙权未能根据战场形势的变化灵活调整策略。面对合肥坚固的城防和曹军的顽强抵抗,孙权未能及时采取有效的应对措施,而是坚持使用传统的攻城方法,这导致东吴军队在攻城时屡屡受挫。同时,孙权在战术创新上的不足,也使得东吴军队难以找到突破曹军防线的有效手段。

其次,在军队统领方面,孙权在晚年的合肥之战中也显得力不从心。随着年龄的增长,孙权可能在精力和体力上有所下降,这在一定程度上影响了他对军队的掌控和指挥。在战场上,孙权的决策和命令有时显得不够果断和明确,导致军队行动缺乏统一和协调,难以形成有效的攻势。

此外,孙权在晚年的合肥之战中,也面临着将领和士兵士气的问题。由于连续的攻城失利,东吴军队的士气受到了严重的打击。孙权在提振士气和激励将领方面似乎也显得有些力不从心,这进一步加剧了军队的低落情绪。

然而,尽管在晚年的合肥之战中表现不佳,孙权的军事才能和政治智慧仍然不容小觑。他在三国时期的政治和军事成就,为东吴的稳定和发展奠定了坚实的基础。孙权的统治,是充满挑战和奋斗的。他在汉末乱世中接替父兄的基业,面对强敌和内部的不稳定因素,都能够以雄才大略,做出正确的决策。

孙权的一生,是充满智慧和勇气的一生。他的决策和行动,为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,也为三国时期的历史留下了不可磨灭的印记。尽管晚年的合肥之战未能取得预期的成功,但孙权的军事才能和政治智慧,仍然值得我们深入研究和学习。

曹丕,作为曹操之子及魏国的开国皇帝,对孙权有着复杂而微妙的评价。在历史上,曹丕对孙权的评价反映出了孙权在军事上的局限性,以及晚年的颓势。

曹丕在位期间,魏国与东吴之间的争斗从未停歇。在合肥之战等一系列战役中,曹丕对孙权的军事才能进行了深入的观察和分析。曹丕认为,孙权虽然在年轻时有过辉煌的军事成就,但在晚年,他的军事才能似乎有所衰退,战术选择和军队指挥上出现了明显的局限性。

首先,在战术选择上,曹丕指出孙权在晚年的合肥之战中过于保守,缺乏创新。面对合肥坚固的城防,孙权未能及时调整战术,而是坚持使用传统的攻城方法。这种保守的战术选择,使得东吴军队在攻城时屡屡受挫,难以突破曹军的防线。

其次,在军队指挥上,曹丕认为孙权在晚年的合肥之战中显得力不从心。随着年龄的增长,孙权在精力和体力上可能有所下降,这在一定程度上影响了他对军队的掌控和指挥。曹丕观察到,孙权在战场上的决策和命令有时显得不够果断和明确,导致军队行动缺乏统一和协调。

此外,曹丕还注意到了孙权晚年在提振士气和激励将领方面的不足。由于连续的攻城失利,东吴军队的士气受到了严重的打击。曹丕认为,孙权在晚年未能有效地提振士气,激励将领,这进一步加剧了军队的低落情绪。

然而,尽管曹丕对孙权在军事上的局限性和晚年的颓势有所批评,但他也承认孙权在政治和外交上的成就。曹丕认为,孙权在三国时期的政治和军事成就,为东吴的稳定和发展奠定了坚实的基础。孙权的统治,是充满挑战和奋斗的。他在汉末乱世中接替父兄的基业,面对强敌和内部的不稳定因素,都能够以雄才大略,做出正确的决策。

在历史上,孙权的形象是复杂而多面的。他的军事才能和政治智慧,使他成为了三国时期的重要人物。尽管在晚年的合肥之战中表现不佳,但孙权的军事才能和政治智慧,仍然值得我们深入研究和学习。他的一生,是充满智慧和勇气的一生。他的决策和行动,为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,也为三国时期的历史留下了不可磨灭的印记。

孙权,字仲谋,是三国时期东吴的开国皇帝。他的一生充满了挑战与奋斗,尤其是在汉末乱世中接替父兄基业,临危受命,坐领江东,更是显示了他非凡的领导才能和战略眼光。

汉末时期,天下大乱,群雄并起。孙权的父亲孙坚和兄长孙策,都是杰出的军事将领,他们在江东地区打下了坚实的基础。然而,孙策不幸早逝,年仅十八岁的孙权便不得不接过重担,面对着复杂的政治和军事局势。孙权的接班并非易事,他不仅要应对内部的权力斗争,还要面对外部的强敌威胁。

在这样一个动荡的时代,孙权展现出了卓越的领导才能。他通过联刘抗曹,成功在三国鼎立中占据了一席之地。这一战略决策,不仅体现了他的政治智慧,也显示了他对未来局势的深刻洞察。

首先,孙权通过与刘备的联盟,形成了对抗曹操的强大力量。在赤壁之战中,孙权与刘备联手,成功击败了曹操的北方军队。这场战役不仅挫败了曹操南下的企图,也为三国鼎立的格局奠定了基础。孙权的这一决策,显示了他能够根据形势的变化,灵活调整自己的战略。

其次,孙权在内政管理上也表现出了非凡的才能。他重视农业发展,鼓励百姓耕种,增强了江东的经济实力。同时,他还重视人才的选拔和使用,吸引了大量的文臣武将,如周瑜、陆逊、张昭等,这些人在后来的东吴政权中发挥了重要作用。孙权的这些举措,为东吴的稳定和发展打下了坚实的基础。

在军事上,孙权同样表现出了卓越的才能。他不仅继承了父兄的军事才能,而且在实战中不断学习和成长。孙权多次亲自率军出征,与敌军进行激烈的战斗。他的军事才能得到了部下的广泛认可,也使得东吴军队的战斗力得到了显著提升。

然而,孙权的统治并非没有挑战。他在位期间,也面临着内部的权力斗争和外部的压力。孙权在处理这些问题时,既有果断的一面,也有妥协的一面。他能够在关键时刻做出正确的决策,但有时也会因为过于谨慎而错失良机。

总的来说,孙权在汉末乱世中接替父兄基业,临危受命,坐领江东,展现出了非凡的领导才能和战略眼光。他通过联刘抗曹,成功在三国鼎立中占据了一席之地。他的统治,不仅在军事上取得了辉煌的成就,更在政治、经济、文化等方面都有着深远的影响。孙权的一生,是充满挑战和奋斗的一生。他的决策和行动,为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,也为三国时期的历史留下了浓墨重彩的一笔。

在赤壁之战中,孙权面对曹操的强大压力,展现了其非凡的战略眼光和决策能力。曹操的北方军队以压倒性的优势南下,意图一举统一江南,孙权的江东地区成为了曹操的首要目标。面对如此严峻的形势,孙权没有选择屈服或逃避,而是决定坚决抵抗,捍卫自己的领土和人民。

孙权任命周瑜为主帅,这是一个明智而关键的决策。周瑜不仅在东吴军中有很高的声望,而且具备卓越的军事才能和丰富的实战经验。他的任命,极大地提振了东吴军队的士气,也为即将到来的战斗做好了准备。同时,孙权与刘备结成联盟,这一外交举措同样显示了孙权的政治智慧。刘备虽然兵力不多,但其在民间的声望和对曹操的敌意,使得他成为了孙权理想的盟友。

尽管孙权在战略上做出了正确的选择,但他本人并未亲临前线,而是留守柴桑。这一决策在一定程度上影响了战局的发展。作为东吴的领袖,孙权的亲临前线无疑能够更好地鼓舞士气,统一指挥,但同时也会增加他个人的安全风险。孙权选择留守柴桑,一方面是为了稳定后方,确保江东地区的安全和物资供应;另一方面也是为了统筹全局,协调各方面的力量,为前线提供支持。

在赤壁之战中,周瑜的军事才能得到了充分的发挥。他巧妙地利用了曹军不擅长水战的弱点,采取火攻战术,成功地击破了曹操的水军。这场战役的胜利,不仅挫败了曹操的南下企图,也确立了三国鼎立的格局。孙权虽然未能亲临前线,但他在战略决策和后方统筹上的贡献,同样对这场战役的胜利起到了决定性的作用。

孙权的这一决策,也体现了他的领导风格和治国理念。他重视人才的选拔和使用,信任并放权给有能力的将领,这在周瑜的任命上得到了体现。同时,他也深知作为一国之君,需要保持对全局的掌控,不能轻易置身于前线的危险之中。

在赤壁之战中,孙权的决策和行动,充分展现了他的领导才能和战略眼光。他的选择虽然在一定程度上影响了战局的发展,但最终的结果证明了他的决策是正确的。这场战役不仅为东吴赢得了宝贵的生存空间,也为三国时期的历史留下了浓墨重彩的一笔。孙权的统治,是充满挑战和奋斗的,他的决策和行动,为东吴的建立和发展打下了坚实的基础。

孙权作为东吴的君主,其战略眼光一直聚焦于中原大地。合肥,作为中原的门户,其战略位置的重要性不言而喻。孙权意图通过攻打合肥来图谋中原,这一决策既是对自身势力扩张的渴望,也是对三国鼎立格局的一次重要挑战。

合肥地处淮河与长江之间,是连接南北的重要交通枢纽,控制合肥,对于孙权来说,意味着能够进一步北上,威胁曹操的中原腹地。因此,孙权不惜多次发动对合肥的攻势,希望能够一举夺取这一战略要地。

然而,首次围攻合肥的行动并未如孙权所愿。尽管他有着坚定的决心和明确的战略目标,但在实际操作中,却遭遇了重重困难。合肥的城防坚固,守军训练有素,加之曹操派遣的援军及时赶到,使得孙权的攻城计划屡屡受挫。

孙权在首次围攻合肥时,虽然展现出了不俗的战略眼光,但在军事行动的执行上却显得有些力不从心。他的军队在攻城时缺乏有效的协调和统一指挥,导致攻势分散,无法形成对合肥守军的致命一击。同时,孙权对于合肥守军的抵抗能力和曹操援军的反应速度估计不足,使得他的攻城计划在实施过程中遇到了意料之外的阻力。

此外,孙权在攻城战术的选择上也存在一定的局限性。他过分依赖传统的攻城方式,而未能根据合肥的实际情况灵活调整战术。在面对合肥坚固的城防和守军的顽强抵抗时,孙权的军队未能展现出足够的应变能力和创新思维。

尽管首次围攻合肥未能取得成功,但孙权并未因此放弃。他从失败中吸取教训,对攻城战术进行了反思和调整,希望能够在下一次的攻势中取得突破。孙权的决心和毅力,以及他对合肥战略价值的深刻认识,使得他始终没有放弃对合肥的争夺。

孙权的这一决策和行动,虽然在首次围攻合肥时遭遇了挫折,但它却成为了三国时期一段重要的历史。这些战役不仅展现了孙权的战略眼光和军事才能,也反映了他在面对困难和挑战时的坚韧和不屈。孙权的这些尝试和努力,为东吴的军事发展和政治稳定奠定了基础,也为三国时期的历史增添了浓墨重彩的一笔。

孙权,作为东吴的杰出领袖,其一生充满了对扩张疆域的渴望与尝试。在三国鼎立的局面中,合肥的战略地位尤为突出,成为孙权北伐中原的关键目标。然而,尽管孙权多次发动合肥之战,却屡屡以失败告终,这些战役的结果不仅影响了孙权的军事声誉,更暴露了他在战术指挥上的不足。

张辽、李典等曹军将领在合肥之战中的英勇表现,是孙权未能攻克合肥的重要原因之一。张辽,作为曹操麾下的勇将,以少胜多,多次击退东吴的进攻,其在合肥的坚守与反击,充分展现了曹军的军事素质和指挥艺术。李典同样表现出色,他的稳健布阵和临危不乱,为合肥的防守增添了坚实的保障。

面对曹军将领的顽强抵抗,孙权在战术上的失误逐渐显露。他虽然拥有强大的兵力和资源,但在攻城策略上过于单一,缺乏灵活多变的战术变化。孙权的军队在攻城时往往采取正面硬攻,而忽视了对合肥城防的细致侦查和分析,未能有效利用地形和敌我双方的实际情况制定更为精准的攻城计划。

此外,孙权在合肥之战中的指挥协调也存在问题。由于缺乏有效的信息沟通和指挥系统,东吴军队在战场上的行动往往缺乏统一和协调,难以形成有效的攻势。这种情况在多次合肥之战中反复出现,导致东吴军队的战斗力未能得到充分发挥。

连续的失败对东吴军队的士气造成了严重的打击。士兵们在长期的征战中疲惫不堪,面对合肥坚固的城防和曹军的顽强抵抗,逐渐失去了胜利的信心。孙权在提振士气和激励将领方面似乎也显得有些力不从心,这进一步加剧了军队的低落情绪。

这些失败不仅影响了孙权的军事声誉,也暴露了他在战术指挥上的不足。作为一位君主,孙权在战略决策上具有远见,但在具体的战术执行和军队管理上,却未能展现出与战略眼光相匹配的指挥能力。这些不足在合肥之战中被放大,成为东吴军队未能攻克合肥的重要原因。

孙权的合肥之战,虽然未能取得预期的成功,但它却成为了三国时期一段重要的历史。这些战役不仅展现了孙权的军事才能和政治智慧,也反映了他在面对困难和挑战时的坚韧和不屈。孙权的这些尝试和努力,为东吴的军事发展和政治稳定奠定了基础,也为三国时期的历史增添了浓墨重彩的一笔。尽管在合肥之战中遭遇了挫折,但孙权的军事才能和政治智慧,仍然值得我们深入研究和学习。

孙权晚年的合肥之战,是其军事生涯中一个颇具争议的阶段。与早年的辉煌成就相比,晚年的孙权在战术素质和统领军队方面表现出了明显的不足,这在合肥之战中尤为明显。

合肥作为战略要地,一直是孙权北伐的重要目标。然而,晚年的孙权在多次合肥之战中,表现越来越怂,战术上的局限性和指挥上的不足逐渐暴露。面对曹魏坚固的城防和曹军将领的英勇抵抗,孙权未能有效突破,反而多次受挫。

在战术素质上,晚年的孙权显得相对保守,缺乏创新。他未能根据战场形势的变化灵活调整战术,而是坚持使用传统的攻城方法,这导致东吴军队在攻城时屡屡受挫。同时,孙权在兵力部署和调度上也存在不足,未能充分利用东吴军队的人数优势,进行灵活的兵力分配和战术变化。

在统领军队方面,晚年的孙权也显得力不从心。随着年龄的增长,孙权可能在精力和体力上有所下降,这在一定程度上影响了他对军队的掌控和指挥。在战场上,孙权的决策和命令有时显得不够果断和明确,导致军队行动缺乏统一和协调。

曹丕对孙权的评价及其在历史上的形象,也反映出孙权晚年在军事上的局限性和颓势。曹丕作为曹操之子,对孙权有着深刻的了解和观察。他认识到,尽管孙权在早期有过辉煌的成就,但晚年的表现却未能延续其早期的辉煌。曹丕的评价,虽然带有一定的主观色彩,但也在一定程度上反映了孙权晚年在军事上的真实情况。

然而,尽管晚年的合肥之战未能取得预期的成功,孙权的军事才能和政治智慧仍然不容小觑。他在三国时期的政治和军事成就,为东吴的稳定和发展奠定了坚实的基础。孙权的统治,是充满挑战和奋斗的。他在汉末乱世中接替父兄的基业,面对强敌和内部的不稳定因素,都能够以雄才大略,做出正确的决策。

孙权的一生,是充满智慧和勇气的一生。他的决策和行动,为东吴的建立和发展打下了坚实的基础,也为三国时期的历史留下了不可磨灭的印记。尽管晚年的合肥之战未能取得预期的成功,但孙权的军事才能和政治智慧,仍然值得我们深入研究和学习。他的早期成就和晚年的挑战,共同构成了他复杂而多面的一生,为我们提供了宝贵的历史经验和教训。