《论语.卫灵公篇》人能弘道,非道弘人赏析

《论语.卫灵公篇》人能弘道,非道弘人赏析

#历史开讲#

【原文】

子曰:“人能弘道,非道弘人。”

【译文】

孔子说:“人能够把道发扬光大,而不是道把人发扬光大。”

【感悟】

我们内在本自具足,道在我们之内。只是我们总是向外求,被眼前所障碍。如果我们静下心来向内求,我遇上了什么事,我希望的最圆满的结果是什么?如何达到我所希望的样子?当我们静下来思考的时候,我们就会自己寻找答案,或是请教或是自己从各种事物中寻找联系,总结出问题的答案。

孔子是从小就喜欢礼仪、礼器。因为生活所迫,从事了当时人们眼中的鄙事。为了能看更多的书,知更多的理,去给别人放牛;为了减轻母亲的负担,瞒着母亲学会了各种乐器,并从事相关谋生职业,

15岁志于学,“志于学”的本质就是“志于道”。孔子将探究宇宙人生的大道作为自己的使命,将研究历史文化作为自己的职业,将提高自己的人格境界臻于至善作为目标。从此职业儒的“礼、乐、射、御、书、数”退后为小六艺是小学;《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》成为大六艺,是大学,是文化。虽然做官谋仕前程远大,但是孔子志不在于此。北宋著名的哲学家,“关学”领袖张载张横渠先生,曾经提出过有名的横渠4句:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。这也正是孔子的目标,也正是“志于学”的真正含义。

孔子就像一个文化的水池,在他之前的文化都流入了这个水池,在他之后的文化都从这个水池流出。

子曰:有教无类。在孔子之前只有王公贵族才能有机会学习传统儒业,在孔子30岁而立之年,开始创办私学。孔子说:“温故而知新,可以为师矣。”,我们通常看到对原文的解释是这样的:温习以前所学而能体悟出新的道理,就可以做老师了。孔子认为:掌握了知识,并把它传授给学生,这还不够,这只是温故。真正的好老师不仅要有知识,而且还要有头脑,有眼光,对人间是非善恶,美丑有价值判断力。他教给学生的不仅是已有的知识,而且还要教学生判断是非的能力。有了思想的方法,有了判断是非的立足点-价值观。并以此去甄别判断这个世界的是是非非,作出自己正确的选择,才算是知新。

孔子的有教无类是中国教育史上开天辟地的大事。让各个阶层,各种出身的人都能受到教育,从而极大的提高了中华民族的整体文化水平,使中华民族从一个愚昧的时代进入文明时代。私学打破了贵族对文化教育的垄断。不同阶层的人一起读书讨论,就会有很多的观点碰撞和交流,如果大家都出身一样,背景一样,怎么会有思想的碰撞和交流呢?正是这样的有教无类,才使得后来的春秋战国时期出现了百家争鸣的局面。

孔子的教学也是因材施教,对于同一个问题,不同的人问,给予不同的回答。上课形式也不会拘泥于教室里。在春光明媚的日子里,孔子会带着学生到溪边的杏树林里抚琴、赏景、讨论学问。和当时的乱世形成了鲜明的对比。

在陈蔡绝粮时关于道德的讨论,都是在实践中学习,这样的学习更加深刻。而且一个老师教了所有的科目,儒家最核心的思想是仁,如果只用一个字来概述,孔子给出的是“恕”。

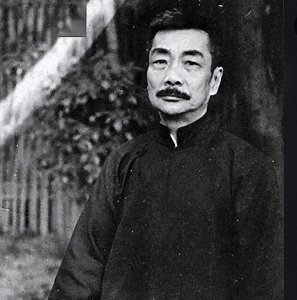

儒家讲的是担当,孔子的一生都是在避人、避地,道家讲的是避世。王阳明后来把儒家的思想发扬光大。开创了著名的阳明心学,即心即理,心外无物,知行合一,致良知。

道在我们每个人的内在,因为孔子和王阳明把道发扬光大了,因此他们被世人尊为圣贤。他们创立的文化,至今都还深刻的滋养着我们。

标签: