历史上的波斯人与粟特人

历史上的波斯人与粟特人

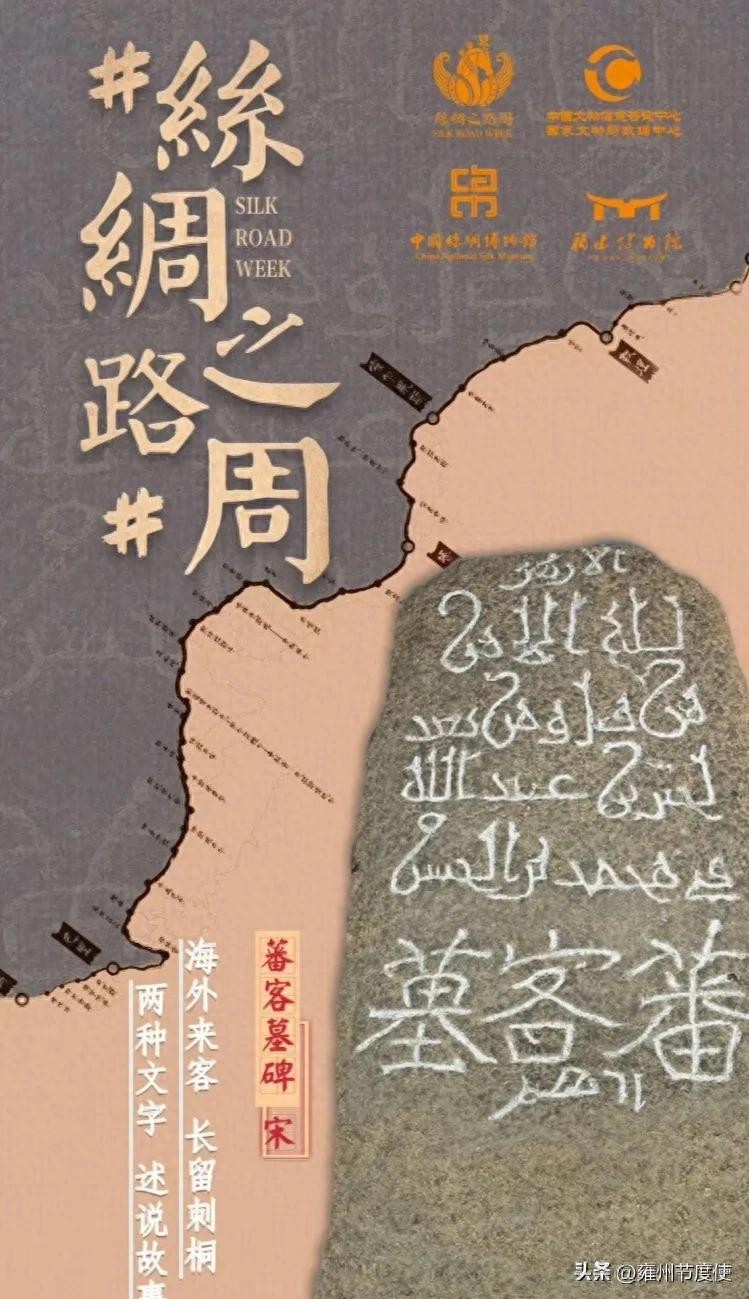

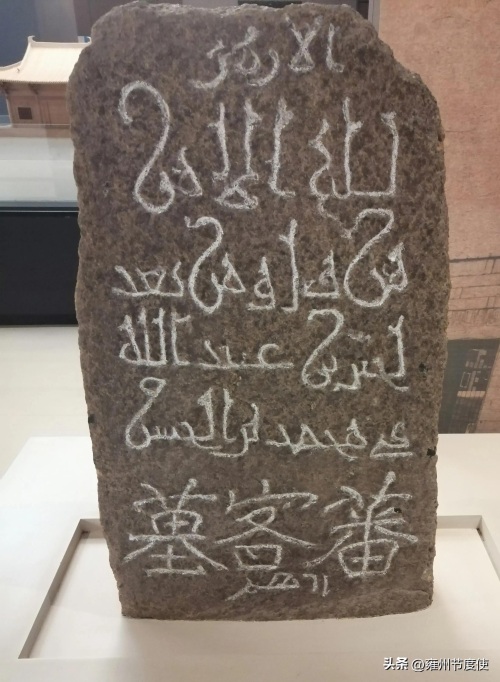

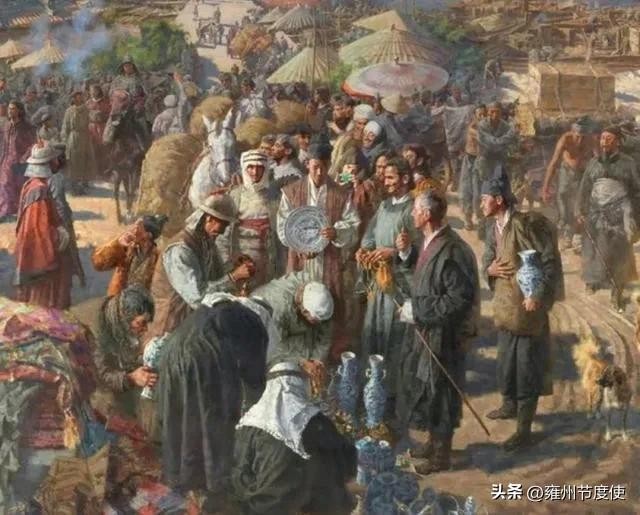

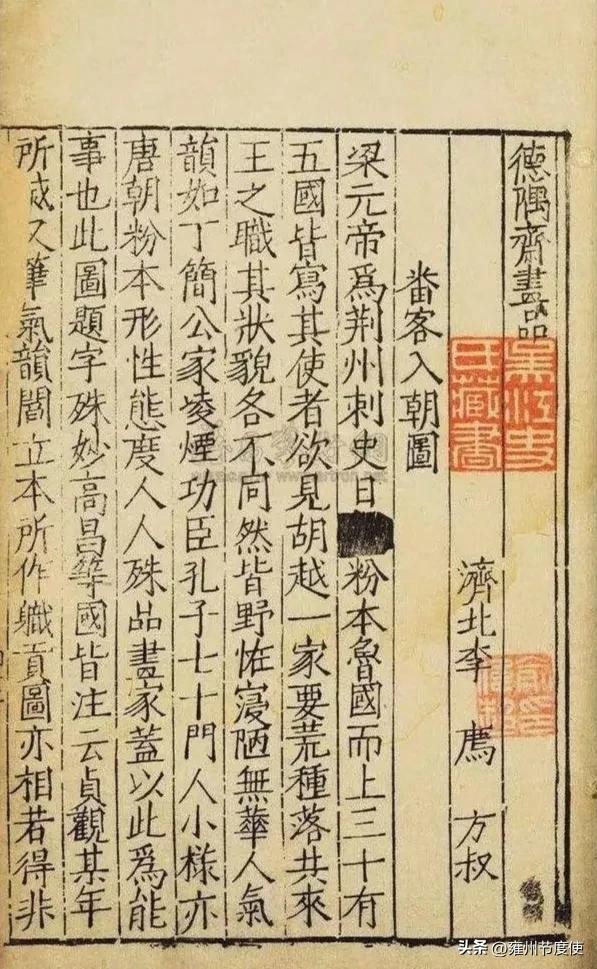

回族的族源,最早可追溯到唐宋时期在华侨居的粟特人、波斯人、大食人、回鹘人等,他们或因从商、或因避难进入中国,而尤以从商为主,中原人一般将其泛称为“蕃客”。

粟特人是最早规模化迁入中国的族群,唐人对他们的记录和刻画最多,称其为“九姓胡”,他们自北朝起就沿着丝绸之路一线东迁至天山地区、河西走廊和中原多地,北魏、北周、隋、唐等王朝甚至专门设立“萨保”一职来授予他们中的首领,命其自治管理他们的内部事务,包括商贸交往、裁决纷争和祆教祭祀。

波斯人与粟特人同属于伊朗人种,语言接近,文化相通,也以信奉祆教为主,此外还有一些信奉景教,他们来到中国主要是政治避难,因为阿拉伯人兴起后以秋风扫落叶之势灭亡了立国数百年的波斯帝国萨珊王朝,许多波斯人尤其是上层向东逃亡,先至中亚吐火罗等地,后进入中国治下的安西和北庭地区,其中波斯王族率领许多贵族进入了中原的长安、洛阳等地,这些波斯人基本上都在中国安家落户。

在波斯帝国灭亡的同时,中古时期的西亚又兴起了一个新的强国——阿拉伯帝国,沙漠里的游牧民族阿拉伯人不仅灭亡了波斯和粟特诸城邦,还占领了小亚细亚、埃及、伊比利亚等环地中海地区,东罗马帝国的势力急剧缩小,中世纪的欧洲各国都受其威胁。而随着中国社会经济的高度繁荣,唐朝与阿拉伯帝国的交往不可避免地密切起来,唐人以波斯西北一个部族的名字Tazi或Taziks的音译,称其为“大食国”。

据《旧唐书·西域传》记载,唐高宗永徽二年(651年),大食第三任哈里发奥斯曼(644-656年在位)首次谴使来华,此后双方互派使节来往不断,中国史书记载的唐代大食使臣来华次数为37次。与阿拉伯使团同来的还有一批又一批来自阿拉伯、波斯等地的穆斯林商人和传教士。

与此前来华的粟特人、波斯人路线不同,阿拉伯帝国时期与中国的交往主要走海上丝绸之路,这些穆斯林来华后多集中在沿海的广州、泉州、扬州、杭州等港口城市,并逐步深入内地的长安、洛阳、开封等大城市,主要向华人贩卖香料、象牙、珠宝、药材和犀角,然后再将中国的丝绸、茶叶、瓷器等卖回阿拉伯帝国境内各地,赚取了大量财富。

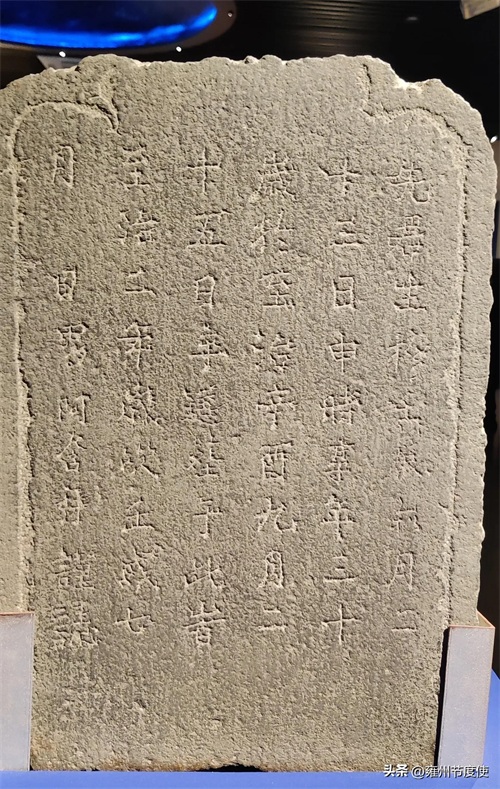

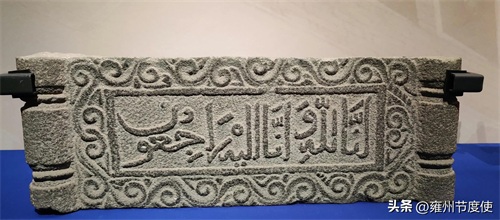

这些大食人来华贸易,一般多在冬季归国,但由于商业频繁,有利可图,有不少人便留居中国不归,称之为“住唐”,此后渐融于中国社会,但一直保留了伊斯兰教的宗教信仰,并在其居住地附近修建清真寺,然而这些阿拉伯人、波斯人此时还被称为“蕃客”。

到了元代,由于大量信仰伊斯兰教的中亚色目人迁入中国,唐宋时代进入中原且仍信奉夷教(包括回教、祆教、景教、明教)的外邦人后裔与新进的色目人一起被称为“回回”。

标签: