走进春秋战国:风云变幻的历史画卷

走进春秋战国:风云变幻的历史画卷

一、春秋战国的经济发展状况

春秋战国时期,经济领域发生了重大变革。

(一)农业方面

春秋后期,发明了生铁冶炼技术,产生了铁质农业生产工具。这一技术的出现具有划时代的意义,有了铁农具,才能进行深耕,使过去不能开垦的土地得以垦殖。同时,春秋战国时期,牛耕得到推广,农民重视使用肥料。铁农具和耕牛的使用相互关联,耕牛使铁农具的深耕效能得以更好地发挥。这些都促使农业生产得到进一步发展。

(二)水利建设方面

秦国蜀郡太守李冰修建了都江堰。都江堰位于岷江由山谷河道进入冲积平原的地方,它灌溉着灌县以东成都平原上的万顷农田。李冰整治岷江,分岷江水为内江和外江两大支,以内江主灌溉、外江主分洪泄水,既消除了岷江长期存在的水患,又灌田三百余万亩。后来,名叫郑国的水工,为秦国开凿了郑国渠。郑国渠凿穿泾水,修一条水渠,向东注入洛水,全程 300 多里,用来灌溉农田,“溉泽卤之地四万余顷”。此外,春秋战国时期还有其他著名的水利工程。如魏国引漳十二渠,魏文侯时,西门豹为邺令,治理漳水水患,开凿十二个渠道,引漳河水灌溉农田,使魏国的河内地区得以富足。楚国的芍陂也是重要的水利工程,楚庄王十六年至二十三年,孙叔敖主持兴建芍陂,将东、东南、西三个方面三座大山流出的溪水,因势利导汇集于低洼的芍陂,并在上面修建了五个水闸,用来控制水量。干旱时开闸放水,灌溉农田,洪涝时用于储水,避免水灾的发生。芍陂投入使用后,为楚地的万顷良田提供了灌溉基础,使楚地的安丰一带的粮食产量大幅增加,楚国也因此更加强大。

(三)手工业方面

冶铁业:春秋战国时期的冶铁业有很大发展,各国都有冶铁业中心,最著名的有楚国的皖和赵国的邯郸。煮盐业:战国时期,煮盐业也很兴旺。齐、燕两国的海盐和魏国的池盐都很有名。纺织业:纺织业也得到发展,以齐国的纺织品最为有名。漆器制造:漆器制造技术得到发明,我国是漆器制造技术最早的国家。

(四)商业和城市方面

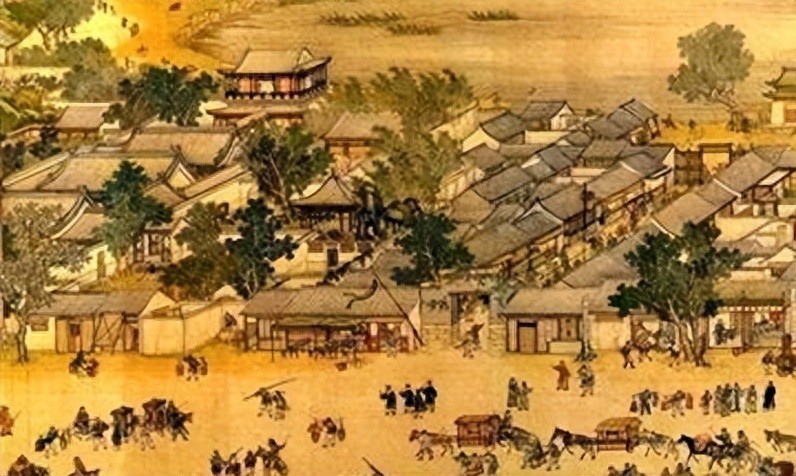

春秋战国是中国商业发展的小高峰,这时期商业发展的表现明显。商周实行宗法制,在当时多采用以物交换进行贸易。春秋时期铁器制造业发展迅速,为了方便交易,这时便出现了用铜铸造出的具有固定形状与重量的货币,这种货币便于携带、流通,计量简单,一经问世便受到了欢迎。货币的问世标志着春秋时期的商业发展逐渐摆脱了控制,得到了快速的成长。到了战国时期,商品经济得到了进一步发展,各国开始大量铸造货币。据考古发现,战国时期的各国货币已经实现了相互之间的流通,这也表明了战国时期各国之间的商业往来比较频繁,商业经济得到发展。

春秋战国时期,商人越来越多,随着商贾之间的贸易往来,促进了都城的经济与交通等各方面的发展。该时期,都城成为了商业活动的集散地,这也加强了城市之间的关联,促进城市繁荣发展,其中也出现了一些有名的商品集散地,如东周都城洛邑。春秋时期城市的发展与周天子衰败,诸侯争霸的历史背景是息息相关的,其城市布局与建筑规模都带有着诸侯争霸与除旧布新的特点。该时候各国普遍加强了城市的防御工程,且城市的商业性也更加突出,城市中的商人越来越多。到了战国时期,商业都市不断发展并壮大。一方面,城市数量增多,规模扩大,另一方面废除 “工商食官” 制度,私商势力扩大,城市的工商业得到了空前的发展。在战国时期,中国已经实现了将城市的政治功能与经济功能融为一体,随着城市人口数量不断增加,各种手工作坊产生,经济市场空前繁荣。

随着商业活动的不断发展,各国之间的政治、经济联系也日益密切,这些促使春秋战国时期的交通条件不断得到改善。在东周时期,丝绸西传路线横贯了欧亚大陆。从春秋、战国的墓葬出土的众多车马遗迹和遗物,可见当时马车的使用已很普遍。另外,东周时期的水路交通十分发达,为争夺水路交通的控制权而引发的战争也异常的激烈。由于各国之间有交换商品的需要,促使交通工具也在不断进步。战国中期时我国已经掌握了造船技术,可以利用水运运输货物。与此同时,造车技术也取得了很大进步。得益于春秋战国时期较为发达的水陆交通,商业繁荣表现在北方的马匹,南方的象牙,东方的鱼盐,西方的皮革,在中原的市场上应有尽有。一些诸侯国的都城,人口众多,商业繁荣,形成了新兴的封建城市。

二、春秋战国的文化特点

春秋战国时期是中国文化史上最富有原创性的巅峰时期,文化领域表现出百家争鸣的气象。

(一)秦晋文化宗法观念相对淡薄,变革激烈且民风彪悍

秦晋地区主要位于黄土高原和关中一带,这里的地理环境较为恶劣,只有渭河平原、汾河平原等狭窄地区适合农业生产,周边则是沟壑纵横的高原山地。河谷地区主要是秦人、晋人,周边是北狄、西戎等游牧民族。秦国地处宗周故地,受宗周文化影响,但其人本是东夷人,迁居关中后又长期和戎狄杂居,未形成严格宗法体制。晋国因内部公族内斗导致 “晋无公族”。

两国宗法观念相对淡薄,使得春秋战国时期许多改革最早发生在秦晋。如废除封邑制度,推行郡县制度;废除公社土地制度,推行土地私有制;颁布成文法等。到了战国时代,改革目的进一步发展为加强中央集权和君主专制,魏国有李悝变法、韩国有申不害变法、秦国有商鞅变法。改革的推行,进一步瓦解了宗法贵族势力,力图改革的法家思想也兴起。春秋战国法家代表李悝、申不害、商鞅、慎到、韩非子都是三晋人士。

秦晋处于游牧民族和农耕民族的过渡地区,长期与北狄、中山、娄烦、西戎和义渠等游牧民族交战,因而民风彪悍,尚武好斗,少有浪漫主义情怀。为适应与游牧民族的战争,晋人在军事上做出了诸多改革。晋惠公 “作爰田”“作州兵”,打破国野制度,扩大国民范围,增加军事数量,推动公社土地制度瓦解。晋国中期建立步兵,战国的赵武灵王推行 “胡服骑射”,建立骑兵。

(二)山东文化兼容并蓄,不同地区文化交融程度不同

山东地区位于黄海淮平原,地形平坦,河流众多,土地肥沃,靠近海滨,交通便利,工商业繁荣。齐国有渔盐之利,是春秋战国经济最繁荣的地区;宋国处于中原陆上交通的咽喉,出现了陶朱公、子贡等富商大贾。山东地区的经济繁荣,决定了该地区重视经济利益,在此基础上发展而来的道家和黄老学派都主张 “休养生息”,恢复经济发展。

周公分封后,山东地区出现了周人、殷商、东夷三大民族的杂居,三大文化也出现了交融。但不同地区文化交融程度不同。郑卫两国处于商朝腹地,保留大量殷商色彩,如 “尚鬼尊神”,崇拜巫术,音乐舞蹈发达,淫逸之风盛行。淮北一带是古国后裔集中地区,文化传承悠久历史文化传统,这里是老庄道家学派的产生之地。鲁国将宗周文化全面移植过来,成为周文化最原本的保留者,得到各国尊敬。儒家产生在鲁国,与鲁国的文化基础有关。但鲁国传统保守势力大,改革困难。齐国是周文化、殷商文化、东夷文化融合的典范,姜太公治国主张入乡随俗,根据东夷族的风俗习惯来治理。

(三)文化反映政治、经济状况,推动科技、文学艺术繁荣

文化反映了一定时期的政治、经济状况。春秋战国时期经济发展推动科学技术进步,社会变革促成思想活跃和文学艺术繁荣。

文字使用因地域分为五大系统:东方齐系、东北燕系、南方楚系、北方晋系和西方秦系文字,各系统的文字大体上相近,只有小部分文字有所差异,彼此文书往来并没有太大问题。

文学方面,屈原创立 “楚辞” 文体,其作品文字华丽,想象奇特,比喻新奇,内涵深刻,成为中国文学的源头之一。吕不韦组织门客编写《吕氏春秋》,其门客有三千人,《吕览》也是杂家思想的代表人物。

(四)文学艺术成就斐然

春秋时期的《诗经》是我国第一部诗歌总集,是中国诗歌成熟的重要标志,奠定了中国古典文学现实主义的基础。战国时期楚国屈原创造出 “楚辞” 文体,并写出《离骚》等作品。至商朝,汉字已形成完整体系,到春秋战国时期汉字已演进到篆字的成熟阶段,演变总趋势是由繁到简。战国时期我国的绘画艺术也已从萌芽走向成熟,帛画《人物龙风图》等表现出很高艺术水平。

《左传》是中国第一部叙述生动而具有真实性的编年体,语言丰富而简炼,善于以写人叙事的手法,把当时复杂的史实、多样的人物,具体形象地表现出来。《国语》古朴简明,是分国记述春秋时代贵族言论的著作。战国时期诸子的著作如《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等,也都是优秀的散文。庄子的文章富有浪漫主义特征,雄奇奔放,汪洋恣肆,机趣横生。

在南方楚国民歌基础上,产生了 “楚辞”,是一种想象丰富、文采华美、形式多变,具有浓厚宗教情调、大量神话传说、情感热烈奔放的诗体,是我国四言诗过渡到七言诗的桥梁。屈原的作品最有代表性的是《离骚》《九歌》和《天问》。

三、春秋战国时期的著名人物

春秋战国时期名将辈出,他们在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

田忌:妫姓,田氏,名忌,字子期,陈郡(今河南淮阳县人)。战国时期齐国名将。出身贵族的田忌赏识孙膑的才能,收为门客。在桂陵之战和马陵之战中担任主将,听从孙膑参谋,大胜魏军。参加赛马活动时,在孙膑的计谋下,以下等马对齐王的上等马、中等马对齐王的下等马、上等马对齐王的中等马,最终三局两胜,赢得齐王千金。但田忌因功高震主,为人又大大咧咧,不知收敛,引得群臣嫉恨。齐国相国邹忌设计陷害田忌,田忌被迫逃到楚国,受封江南之地。齐宣王即位后,田忌返回齐国,恢复官职。

司马错:生卒年不详,少梁(今陕西韩城南)人。战国时期秦国名将。早年学习纵横家。在秦国主张 “得蜀即得楚”。秦惠文王九年(公元前 316 年),司马错率军从石牛道出兵攻打蜀国,与蜀国军队在葭萌(今四川广元)交战,蜀国兵大败,同年十月,秦军灭亡蜀国。之后,司马错平定蜀地陈庄之乱。之后十余年,司马错多次大败魏国,迫使魏国割让六十一座城池。秦昭襄王二十七年(公元前 280 年),率军南下东攻楚国,迫使楚国献出汉水以北和上庸(今湖北西北部)之地。其后事迹不详。司马错可谓是一个文武双全的人才,他的战略眼光较为出众,心怀仁慈,认为要让秦国变强需先富民,不断开拓疆土增加财富。他的灭蜀之战和攻楚之战为秦国后期奠定了坚实的基础,其后代也十分出色,如著名的司马迁、司马靳等。

乐毅:生卒年不详,子姓,乐氏,名毅,字永霸。中山灵寿人,战国后期燕国杰出的军事家。乐毅受拜燕上将军,受封昌国君,辅佐燕昭王振兴燕国。公元前 284 年,他统帅燕国等五国联军攻打齐国,连下 70 余城,创造了中国古代战争史上以弱胜强的著名战例,报了强齐伐燕之仇。后因受燕惠王猜忌,投奔赵国。

廉颇:嬴姓,廉氏,名颇,中山苦陉(今河北定州市邢邑镇)人。战国末期赵国名将,“战国四大名将” 之一。赵惠文王十六年(公元前 283 年),廉颇率领赵军征讨齐国,大败齐军,夺取阳晋,被封为上卿。此后多次抵御外敌入侵,如在长平之战前期,采固守的方式,成功抵御了秦军进攻。赵孝成王十五年(公元前 251 年),廉颇领兵反击燕国入侵,在鄗城大败燕军,并包围燕国都城,燕国割让五座城求和,廉颇被封为信平君,任代理相国。赵悼襄王时,不得志的廉颇先后投奔魏国大梁和楚国,最终客死他乡。

孙膑:本名不详,因受过膑刑故名孙膑。出生于阿、鄄之间(今山东省菏泽市鄄城县北),华夏族,战国时期齐国军事家,是孙武的后代。孙膑辅佐齐国大将田忌两次击败庞涓,取得了桂陵之战和马陵之战的胜利,奠定齐国霸业。

王翦:字维张,频阳东乡(今陕西富平县)人,战国时期秦国名将、杰出的军事家。王翦与其子王贲是秦始皇统一六国的最大功臣。率军攻破赵国都城邯郸,扫平三晋地区,攻破燕国都城蓟,又消灭楚国。统一中国后,急流勇退,没有辅佐秦始皇建立德政,巩固国家根基。

白起:秦国白氏,名起,郿邑(今陕西眉县常兴镇白家村)人。战国时期杰出的军事家,“兵家” 代表人物。辅佐秦昭王,屡立战功。伊阙之战,大破魏韩 24 万联军,彻底扫平秦军东进之路。伐楚之战,攻陷楚都郢城。长平之战,重创赵国主力。担任秦军主将 30 多年,攻城 70 余座,为秦国统一六国做出了巨大的贡献,受封为武安君。

吴起:公元前 440 年-公元前 381 年,姜姓,吴氏,名起,卫国左氏(今山东曹县)人。战国初期军事家、政治家、改革家,兵家代表人物。吴起一生历仕鲁、魏、楚三国,在内政、军事上都有极高成就。仕鲁时曾击退齐国的入侵;仕魏时屡次破秦,尽得秦国河西之地,成就魏文侯的霸业;仕楚时主持改革,史称 “吴起变法”。

四、春秋战国历史重大事件

春秋战国时期重大事件众多。西周灭亡后,平王东迁,东周开始,二王并立。晋文侯袭杀周携王,结束二王并立。郑庄公继位后,在军事上取得一系列胜利。周郑交恶,繻葛之战郑败周。郑庄公在位四十三年,前二十几年主要处理弟弟共叔段叛乱之事,后二十几年对内重农兴商,对外讨伐不听调遣及曾欺负郑国的诸侯国。郑庄公深知柿子挑软的捏的道理,率领联军攻打宋国、许国等小国。他还假传王命,师出有名,利用自己周朝卿士的身份,以宋国不朝贡天子为由,假传圣旨攻打宋国和许国。郑庄公老谋深算,知己知彼,在卫国联合陈、蔡、宋、鲁国围困郑国东门时,准确分析各国形势并想出应对之策。他采用远交近攻的方法,孤立被打的诸侯国,如伐宋时先与陈国和好,结交齐、鲁等大国。郑国在繻葛之战中采用鱼丽阵打败周桓王的联军,成就霸主之位。鱼丽阵是郑庄公针对周桓王专门创造的新阵法,作战策略为先击溃周桓王左、右两军的陈、蔡、卫三国军队,然后再集合攻击周桓王主力所在的中军。

楚子熊通称王。齐桓公拜管仲为相,称霸诸侯。齐桓公成为首霸的背景是春秋时期中国的分裂局面。他采取一系列政治和军事措施,加强国家统一和稳定,扩大国土和势力范围,推行改革政策,如减轻农民负担、改善士兵生活条件等。齐桓公还善于外交,与周边国家建立友好关系,通过外交手段维护国家利益,发展经济和文化事业,提高国家软实力和国际影响力。他在与晋国进行外交谈判时,曾做出割肉分发给臣民和士兵的举动,感动了晋国使者,改善了两国关系。齐桓公在称霸过程中,还展现出优秀的军事才能和战略眼光,曾率领齐国军队攻打过鲁国和宋国,都取得了胜利。在柯地盟约停战修好时,被曹沫劫持,最终信守诺言,归还侵占鲁国的土地,赢得天下诸侯的钦佩和归附。桓公七年,诸侯与桓公盟会,齐国从此开始称霸天下。

晋献公伐骊戎,骊姬乱晋。齐桓公会诸侯于葵丘,秦晋发生多次战争。晋文公回国即位,城濮之战称霸。晋文公名重耳,历经十九年流亡生涯,在秦穆公的帮助下成功夺回晋国政权。他回国后进行改革,清算了朝中内奸,加强中央集权,推行一系列政策使晋国国力大增。晋文公接过齐桓公 “尊王攘夷” 的大旗,借助周天子的权威维护自己的地位。在城濮之战中,晋军诱敌深入,大败楚军,创造了军事上先退让一步、后发制人的著名战例。此后,晋文公请来周襄王,大会诸侯于践土,被推为盟主,周天子策封他为 “侯伯”。

秦晋崤之战等。宋襄公称霸失败。楚庄王问鼎中原。晋楚邲之战、鄢陵之战等。鲁国初税亩,封建经济开端。晋景公复霸,宋国发起第二次弭兵之盟。吴楚柏举之战,吴国偏霸一方。三家分晋,历史进入战国时代。三家分晋标志着更加残酷的战国时代的到来,它是春秋末年的重大事件,对当时的政治格局和天下形势产生了巨大影响。韩赵魏三家作为臣子瓜分晋国领土,请求周天子册封自己为王,周天子带头违反礼仪,周朝建立后的礼乐制度彻底崩坏。三家分晋在某种程度上也促成了田氏代齐的发生,为秦国统一六国提供了重要的经验和借鉴,很大程度上为秦国的统一奠定了基础。

五、春秋战国的政治格局

春秋战国时期,政治格局复杂多变,呈现出诸侯争霸、中央政权瓦解、诸侯国崛起的态势。在分封制度的影响下,国君通过封爵控制领地和臣民。这一制度在初期虽有助于稳定政治秩序,但随着时间推移,诸侯国势力日益强大,周天子的权威逐渐削弱。

一些强大的诸侯国采取兼并和合纵策略,以扩大自己的势力范围。例如,春秋时期齐国通过尊王攘夷的旗号进行称霸活动,晋国也不断兼并周边诸侯。到了战国时期,各国之间的兼并战争更加激烈,合纵连横的策略也被广泛运用。

儒家思想的兴起对政治格局产生了深远影响。儒家强调礼仪、道德和人伦关系,提倡君臣之道和仁爱之道。这一思想体系对于诸侯国的统治和国家的治理具有重要的指导意义,使得政治格局变得更加稳定和有序。例如,儒家学者得以进入政治舞台,为国家的治理出谋划策、贡献力量,促进了各国之间的交流与融合。

兵器发展和战术变革也加剧了诸侯争霸局面。春秋战国时期,兵器种类和制造技术不断进步,如刀剑、矛戟、弓箭等武器的制造技术日益精良,攻城器械的种类也越来越多。同时,战争策略也不断演变,分裂统治策略、集中优势兵力策略、统一指挥策略、利用地形策略等纷纷出现。这些变革不仅提高了军队的战斗力,也对政治格局产生了重大影响。

春秋时期,周王权力衰微,诸侯国自主性增强,出现霸主主导的政治格局。郑庄公在军事上取得一系列胜利,采用假传王命、远交近攻等策略,率领联军攻打宋国、许国等小国,在繻葛之战中采用鱼丽阵打败周桓王的联军,成就霸主之位。齐桓公拜管仲为相,称霸诸侯。他采取一系列政治和军事措施,加强国家统一和稳定,扩大国土和势力范围,推行改革政策,通过外交手段维护国家利益,发展经济和文化事业,提高国家软实力和国际影响力。

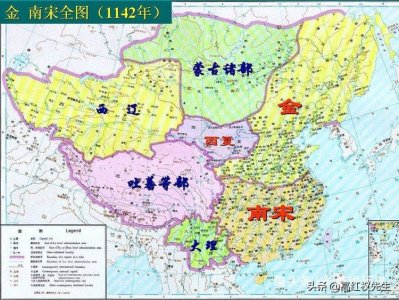

战国时期,形成七雄割据格局,各国纷争不断。韩赵魏三家分晋,标志着更加残酷的战国时代的到来。三家分晋后,各国纷纷进行改革,如魏国的李悝变法、韩国的申不害变法、秦国的商鞅变法等。秦国通过商鞅变法,逐渐强大起来,不断兼并周边国家。齐国在齐威王时期崛起,两次击败魏国,平分了魏国的中原霸权。楚国经过吴起变法也强大起来,在楚威王时期势力范围开始进入黄河流域和魏国争霸。赵国在赵武灵王的带领下实行胡服骑射,也强大起来。

秦朝统一全国,实行中央集权制,打破诸侯对抗格局,为后世奠定政治基础。秦国通过远交近攻等策略,先后灭掉六国,统一全国。秦始皇实行郡县制,加强中央集权,统一度量衡、文字等,为中国历史的发展奠定了坚实的基础。

标签: