皇太极抢了多尔衮的皇位?历史真相大揭秘

皇太极抢了多尔衮的皇位?历史真相大揭秘

一、争议的起源

在清朝初期的权力更迭中,皇太极与多尔衮之间是否存在皇位争夺,一直是历史学界和爱好者们津津乐道的话题。这一争议的核心源于多尔衮曾声称 “太宗文皇帝(皇太极)之位原系夺立”,此言论如一颗投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,引发后人对皇太极继位合法性的不断揣测。

据《东华录》记载,顺治八年,多尔衮的这一说法被正式记录在案,为这场跨越数百年的争论埋下了伏笔。但多尔衮为何会在身后留下这样的论断?是确有其事,还是另有隐情?这需要我们深入历史的迷雾,从努尔哈赤去世后的政治格局说起。

二、后金的权力格局与继承制度

(一)八旗制度与各方势力

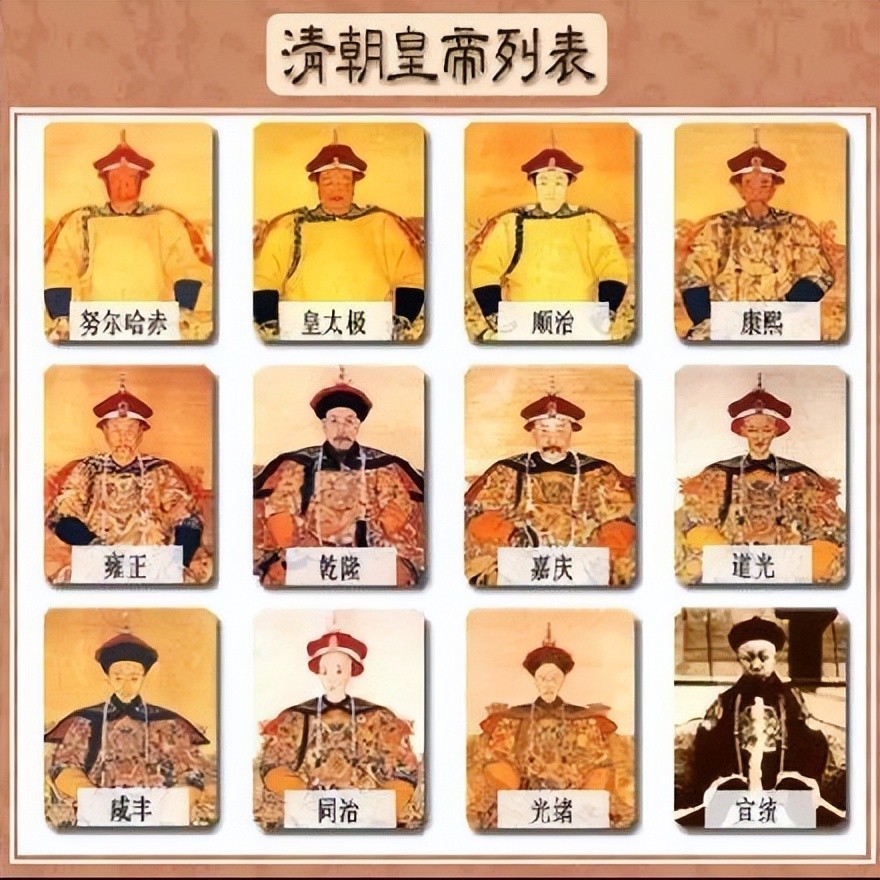

努尔哈赤创立的八旗制度,是后金政治军事的核心架构 。八旗分别为正黄、镶黄、正白、镶白、正红、镶红、正蓝、镶蓝,各旗旗主手握重权,在政治、军事与经济等领域拥有极大影响力。

努尔哈赤亲领正黄旗与镶黄旗,实力最为强劲。代善作为大贝勒,统领正红旗与镶红旗,其家族人才辈出,诸如岳托、萨哈廉等皆是能征善战且富有政治谋略之人,在八旗中势力不容小觑。皇太极掌管正白旗,凭借自身卓越的才能与领导魅力,在八旗中逐渐积累起颇高威望。而多尔衮三兄弟,阿济格领镶黄旗,多铎掌正黄旗(努尔哈赤晚年安排),多尔衮后来成为镶白旗旗主,他们背后有着大妃阿巴亥的支持,尽管年纪尚轻,但因努尔哈赤的偏爱,手中握有一定的牛录,潜力巨大。各旗之间利益纠葛、权力纷争不断,形成了错综复杂的政治局面。

(二)八王共治与继承人推选

天命七年,努尔哈赤为平衡各方势力、保障政权平稳传承,提出了八王共治制度。在这一制度框架下,后金新汗将从八和硕贝勒(即八王,通常为八旗旗主)中推选产生 。八王不仅拥有选举新汗的权力,还能对汗王的行为进行监督与制约,重大事务需由八王共同商议决定。这一制度旨在避免权力过度集中于一人之手,防止独裁统治的出现,同时也期望借助八王的集体智慧,确保后金政权的决策更为科学合理。

然而,八王共治制度虽在一定程度上维持了权力的平衡,但也使得权力分散,各旗主为争夺更高权力与更多利益,明争暗斗从未停歇。在推选继承人时,各旗主往往从自身利益出发,支持与自己关系密切或能为自己带来更大利益的人选,这就为皇太极与多尔衮之间的权力角逐埋下了伏笔。

三、皇太极继位的过程

(一)努尔哈赤的临终安排与身后局势

1626 年 9 月 30 日,努尔哈赤在清河温泉处疗养时,因毒疮突然发作去世 。据部分史料记载,努尔哈赤临终前曾召见大妃阿巴亥,似有将汗位传给多尔衮之意。然而,四大贝勒尚未赶到,努尔哈赤便已离世,这一遗命也仅有阿巴亥一人知晓,其真实性无从考证。

努尔哈赤去世后,后金局势瞬间陷入动荡。阿巴亥作为大妃,且其三个儿子阿济格、多尔衮、多铎分别掌管着镶黄旗、正黄旗(后改镶白旗、正白旗)部分牛录,势力不容小觑。但她的处境也极为微妙,一方面,她深受努尔哈赤宠爱,在后宫中地位尊崇;另一方面,她的儿子们年纪尚小,在复杂的政治斗争中缺乏足够的实力与经验。

更为关键的是,阿巴亥此前曾卷入与大贝勒代善的 “大妃事件”,尽管后来努尔哈赤恢复了她的大福晋名分,但此事无疑让她与代善之间产生了间隙,也引起了其他贝勒的不满。在努尔哈赤去世后的权力真空期,阿巴亥成为了各方势力关注的焦点,也成为了皇太极等人争夺汗位道路上的一大障碍 。

果不其然,在努尔哈赤去世后的第二天,皇太极便联合代善、阿敏、莽古尔泰三大贝勒,以努尔哈赤遗命为由,逼迫阿巴亥殉葬。阿巴亥虽极力反抗,但终究寡不敌众,无奈之下,只能自尽身亡,年仅 37 岁。阿巴亥的殉葬,使得多尔衮三兄弟失去了强有力的后盾,势力遭到极大削弱,为皇太极顺利登上汗位扫除了一大障碍。

(二)皇太极被拥立的原因

皇太极之所以能够在众多竞争者中脱颖而出,被拥立为汗,有多方面原因。

从皇太极自身来看,他自幼跟随努尔哈赤南征北战,积累了丰富的军事经验与卓越的领导才能。在战场上,他勇猛善战,屡立战功,如在攻打乌拉部、萨尔浒之战等战役中,都表现出色,展现出了非凡的军事谋略与指挥能力,赢得了八旗将士的敬重与拥护。同时,皇太极极具政治眼光,他深知后金要想进一步发展壮大,必须摆脱单一的游牧经济模式,学习汉族先进的文化与制度,因此他积极倡导汉化,重用汉族官员,推动后金在政治、经济、文化等多方面的改革,为后金的发展指明了方向 。

在争取支持力量上,皇太极精心布局,收获颇丰。他与代善的关系处理得极为巧妙,在 “大妃事件” 后,代善威望受损,失去了继承汗位的最佳机会。皇太极趁机向代善示好,获得了代善及其子岳托、萨哈廉等人的支持。代善在八旗中势力强大,其家族人才众多,他的支持为皇太极增添了重要砝码。此外,皇太极与阿敏、莽古尔泰等贝勒也保持着较为良好的关系,在共同逼迫阿巴亥殉葬一事上,他们达成了共识,形成了暂时的利益同盟,共同支持皇太极登上汗位 。

反观其他竞争对手,多尔衮当时年仅 15 岁,尽管努尔哈赤对他宠爱有加,有意传位于他,但他年纪尚轻,缺乏足够的战功与威望,在政治斗争中难以与久经沙场、势力庞大的皇太极等人抗衡。多铎年纪更小,仅 12 岁,同样不具备竞争优势。而代善因 “大妃事件”,声誉受损,且他性格较为宽厚,缺乏争夺汗位的强烈决心,逐渐放弃了对汗位的争夺 。

四、多尔衮的诉求与后续权力斗争

(一)多尔衮对皇位的渴望

从努尔哈赤去世时的局势来看,多尔衮虽因年幼且缺乏足够的政治根基与军功积累,在那场激烈的汗位争夺中败下阵来,但他内心对皇位的渴望已悄然种下。随着年龄的增长与军事才能的不断展现,多尔衮在战场上屡立奇功,为后金(清)的领土扩张与势力壮大立下汗马功劳。

在皇太极执政时期,多尔衮凭借卓越的军事指挥能力,在征讨蒙古察哈尔部、松锦之战等诸多重要战役中表现卓越,威望与日俱增。他不仅积累了丰富的军事经验,还在政治上逐渐成熟,拥有了自己的势力集团,对皇位的诉求也愈发强烈。

皇太极突然离世后,多尔衮自认为具备了争夺皇位的实力与资格。此时的他,手握正白旗与镶白旗,麾下将士勇猛善战,且在朝中拥有一批支持者。他渴望登上皇位,以实现自己的政治抱负,成为大清真正的主宰者 。

(二)皇太极死后的权力博弈

1643 年 9 月 21 日,皇太极猝然离世,由于生前未明确指定继承人,一场激烈的皇位争夺战瞬间爆发 。

豪格作为皇太极的长子,在这场角逐中占据着重要地位。他战功赫赫,在战场上多次立下战功,如在松锦之战中表现出色,积累了颇高的威望。豪格掌握着正黄旗、镶黄旗以及正蓝旗的部分势力,同时得到了济尔哈朗、索尼、鳌拜等朝中重臣的支持。这些势力认为,按照 “父死子继” 的传统,豪格作为皇长子,理应继承皇位 。

多尔衮一方同样实力强劲。他拥有正白旗与镶白旗的全力支持,其兄弟阿济格、多铎也手握重兵,在军中颇具影响力。此外,多尔衮在长期的征战与政治生涯中,培养了一批忠诚的追随者,他们认为多尔衮能力出众,更适合引领大清走向未来 。

在这场权力博弈中,双方互不相让,局势剑拔弩张。据《清史稿》记载,在商议皇位继承人的会议上,两黄旗大臣甚至佩剑上前,声称 “若不立先帝之子,我们宁愿以死相随”,表明了他们支持豪格的坚定决心。而多尔衮的支持者也不甘示弱,多铎等人极力主张多尔衮即位 。

然而,多尔衮深知,若强行争夺皇位,势必引发八旗内部的激烈冲突,导致大清陷入内乱。在权衡利弊后,多尔衮提出了一个折中的方案:拥立皇太极年仅六岁的第九子福临为帝,由他和济尔哈朗共同辅政 。这一方案既避免了八旗内部的分裂与内战,又让多尔衮在实际上掌握了大清的最高权力。

最终,各方势力在无奈之下达成了妥协,福临顺利登基,即顺治帝。多尔衮凭借这一方案,成为了摄政王,开启了他在顺治朝的专权之路 。

五、结论:历史的真相与解读

皇太极继位并非抢夺多尔衮皇位,而是多种因素共同作用的结果 。后金的八王共治制度决定了汗位需从贝勒中推选,这为皇太极提供了合法竞争的机会。皇太极自身卓越的才能与政治智慧,使其在八旗中积累了深厚的威望,赢得了诸多贝勒与大臣的支持。相比之下,多尔衮当时年龄尚小,缺乏足够的实力与经验来争夺汗位。

皇太极在努尔哈赤去世后的一系列举措,虽不乏政治手段,但在当时的政治环境下,也属于为稳固政权、平衡各方势力的必要之举。而多尔衮后期对皇太极继位的指责,更多是出于自身对权力的渴望以及政治斗争的需要。

历史的真相往往隐藏在复杂的史料与事件背后,需要我们以客观、全面的视角去审视。在评价皇太极与多尔衮的权力之争时,不能仅凭单一的言论或片面的观点妄下论断,而应深入探究当时的政治制度、社会背景以及人物的性格与经历,如此才能还原历史的真实面貌,对历史人物和事件做出公正、合理的评价 。

标签: