古代女性称谓有哪些?

古代女性称谓有哪些?

世人皆知古代女子地位低下,却不知古人对女子的称谓竟如此丰富多彩。从闺中少女到宫廷贵妇,从才女佳人到英雄豪杰,每一种称谓都蕴含着深厚的文化底蕴和历史渊源。你可曾想过,为何古人会用"巾帼"来形容女中豪杰?又为何会用"不栉进士"来赞美才女?这些看似普通的称谓背后,究竟隐藏着怎样的故事?让我们一同揭开古代女性称谓的神秘面纱,探寻那些鲜为人知的历史趣闻。你准备好了吗?且听我细细道来,这其中的奥秘,定会让你大开眼界!

闺中少女的美称

说起古代闺中少女的称谓,可谓是多姿多彩,各有来历。让我们先从"女郎"这个称呼说起。

世人皆知"女郎"是对年轻女子的代称,却不知这个称呼竟与一位巾帼英雄有关。相传在隋朝末年,有个叫花木兰的姑娘,为了替年迈的父亲从军,女扮男装,混入军营。她英勇善战,立下赫赫战功,却始终未被人发现真实身份。直到战争结束,她才在回乡途中露出了真容。

当时,她的战友们惊讶地发现,这位英勇的将军竟然是个女子!于是就有了"同行十二年,不知木兰是女郎"这句名言。从此以后,"女郎"这个称呼就被赋予了"女中之郎"的含义,寓意女子也能像男子一样英勇善战,成为闺中少女的美称之一。

说到闺中少女,又怎能不提"窈窕淑女"这个雅称呢?这个称呼的来源可以追溯到《诗经》,中国最早的诗歌总集。在《诗经·周南·关雎》中,有这样一句脍炙人口的诗句:"窈窕淑女,君子好逑。"

你可知道,这句诗背后还有一段有趣的故事?相传周文王的儿子周邦有一次出游,在河边看到一位美丽端庄的姑娘在洗衣服。这位姑娘就是后来的周文王妃——太姒。周邦被她的美貌和气质所吸引,回宫后就向父王提起了这件事。周文王觉得儿子的眼光不错,就派人去提亲。

太姒不仅相貌出众,而且品行高洁,深得周文王的喜爱。周文王便作了这首诗,用"窈窕淑女"来形容太姒的美好品质。从此,"窈窕淑女"就成了形容温柔贤淑、品行端正的年轻女子的美称。

再来说说"小家碧玉"这个称呼。这个称呼最早出现在南北朝时期的一首民歌《碧玉歌》中:"碧玉小家女,不敢攀贵德。"这首歌描述了一位出身寒门的美丽女子,虽然样貌如碧玉般美好,却因为家世低微而不敢高攀贵族。

有趣的是,这个称呼在唐代时有了新的演变。唐朝诗人王昌龄有一首诗《长信怨》,其中有"小家碧玉本无价,一经美人看便值千金"的句子。这里的"小家碧玉"指的是一件普通的碧玉饰品,经过美人佩戴后身价倍增。

后来,人们就用"小家碧玉"来形容出身平凡但容貌秀丽的女子。这个称呼不仅包含了对女子容貌的赞美,还暗含了对其出身的描述,可谓一语双关。

值得一提的是,古人对闺中少女的称呼还有很多,如"玉人"、"佼人"、"丽人"等。每一个称呼背后都有其独特的文化内涵和历史渊源。比如"玉人"这个称呼,源自古人对美玉的喜爱。古人认为玉有温润如常、洁白无瑕的特质,正如美好的少女一般。因此,"玉人"就成了形容容貌美丽、气质优雅的少女的雅称。

这些称呼不仅仅是简单的代名词,更是古人对女性美的理解和赞美。它们反映了古代社会对女性的审美标准和道德要求,同时也展现了中国语言的丰富性和表达的精妙之处。

才女佳人的雅称

在古代中国,才女佳人不仅以其容貌闻名,更以其才学和智慧赢得尊重。让我们从"女史"这个称谓说起,探讨古代才女佳人的雅称。

"女史"这个称呼最早可以追溯到周朝。据《周礼》记载,周朝设有"内史"一职,专门负责记录后宫中的事务。随着时间推移,这个职位逐渐演变成由女性担任,因此被称为"女史"。

在唐代,"女史"这个称呼达到了鼎盛时期。唐玄宗时期,宫中设立了专门的"女史局",由才学出众的宫女担任女史。她们的职责包括记录皇帝的言行、编撰史书、处理文书等。其中最著名的女史当属上官婉儿。

上官婉儿不仅才华横溢,还深得武则天的赏识。她在宫中担任女史期间,不仅参与了许多重要文件的起草,还创作了大量诗文。据说,她的文采甚至超过了当时的许多男性文人。有一次,武则天召集文人进行诗歌创作,上官婉儿的作品被评为最佳,使得在场的男性文人们惊叹不已。

从上官婉儿的例子我们可以看出,"女史"这个称呼不仅仅是一个职位,更是对女性才学的一种肯定和赞美。随着时间推移,"女史"逐渐成为对才学出众的女性的尊称。

接下来,让我们来看看"扫眉才女"这个有趣的称呼。这个称呼源于唐代女诗人薛涛的一段轶事。薛涛不仅以诗才著称,还以制作上等笺纸闻名。相传有一次,薛涛正在制作笺纸,不小心将墨汁溅到了眉毛上。她随手拿起笔来擦拭,不料却在眉间留下了一道墨痕。

这个小插曲本应就此结束,但薛涛的才思却在此时迸发。她灵机一动,将这道墨痕巧妙地修饰成了一朵小花。从那以后,"扫眉"就成了她的标志,人们也开始用"扫眉才女"来称呼那些才华横溢的女子。

这个称呼不仅体现了古人对才女的赞美,更展现了才女们随机应变、化腐朽为神奇的才智。它告诉我们,真正的才华不仅体现在文字上,更体现在生活的智慧中。

最后,我们来看看"不栉进士"这个独特的称呼。这个称呼的由来要追溯到唐代著名女诗人鱼玄机。鱼玄机不仅诗才出众,还以美貌著称。据说,当时的文人骚客们争相拜访她,希望能得到她的青睐。

有一天,一位刚刚考中进士的年轻人来拜访鱼玄机。这位年轻人自恃才高,认为鱼玄机一定会对他另眼相看。然而,鱼玄机却对他说:"我这里连梳子都没有,哪里有栉(梳理)进士的闲暇?"这句话既幽默又锋利,既表达了对自己才学的自信,又暗讽了那些自以为是的男性文人。

从此以后,"不栉进士"就成了形容才女才学超群,不屑于攀附权贵的雅称。这个称呼不仅体现了才女们的才学,更展现了她们的独立精神和自信。

通过这些称呼,我们可以看到古代才女佳人们不仅以其才学和智慧赢得尊重,更以其独立自主的精神给后世留下了深刻印象。她们的故事告诉我们,真正的才华不分性别,而是源于对知识的追求和对生活的热爱。这些雅称不仅是对才女佳人的赞美,更是对女性才智的肯定和尊重。

宫廷贵妇的称号

在古代中国的宫廷中,每一位贵妇都有其独特的称号,这些称号不仅反映了她们的地位,更蕴含着丰富的历史文化内涵。让我们从最高贵的"皇后"说起,逐步探索宫廷贵妇称号的奥秘。

"皇后"这一称号最早可以追溯到秦朝。秦始皇统一六国后,为了彰显自己的至高无上地位,将自己称为"皇帝",而将正宫妻子称为"皇后"。这一称号一直沿用至清朝末年,成为中国历史上最尊贵的女性称号。

然而,你可知道在"皇后"之上还有一个特殊的称号——"太后"?"太后"通常指的是皇帝的母亲或祖母。这个称号最早出现在西周时期,当时称为"太姒"。到了汉代,才正式改称为"太后"。

说起"太后",就不得不提起历史上最著名的太后之一——吕雉,也就是汉高祖刘邦的皇后。吕雉在刘邦死后,扶持年幼的儿子刘盈即位,自己则以太后的身份掌握朝政。她在位期间,不仅巩固了汉朝的统治,还推行了一系列有利于国家发展的政策。然而,她也因为残酷对待刘邦的其他子嗣而被后世诟病。

吕雉的故事告诉我们,"太后"这个称号不仅仅是一个尊称,更意味着巨大的权力。在中国历史上,很多太后都曾掌握朝政,成为实际的统治者。

除了"皇后"和"太后",宫中还有许多其他的贵妇称号。比如"贵妃",这是仅次于皇后的最高级别妃嫔。"贵妃"这个称号最早出现在唐朝,最著名的贵妃莫过于杨玉环,也就是人们常说的杨贵妃。

杨贵妃不仅以美貌闻名,更因其悲剧性的结局而为后人所铭记。在安史之乱中,叛军逼近长安,唐玄宗被迫逃往四川。在途中,军队要求处死杨贵妃,认为她是导致国家混乱的祸首。最终,杨贵妃在马嵬坡自缢身亡。这个故事不仅成为了文学创作的源泉,更反映了古代宫廷女性地位的脆弱性。

再往下,就是"嫔"、"贵人"、"常在"等称号。这些称号虽然地位较低,但也有其独特的魅力。比如"常在"这个称号,最早出现在汉代,指的是经常在皇帝身边侍奉的宫女。到了唐代,"常在"成为了一个正式的宫廷女官职位。

有一个有趣的故事与"常在"有关。唐玄宗时期,有一位名叫张丽华的常在。她不仅美貌出众,还精通音律。有一次,唐玄宗在宫中举办音乐会,张丽华演奏了一曲《霓裳羽衣曲》,其音乐之美,让在场所有人都为之倾倒。从此,这首曲子就成为了唐代宫廷音乐的代表作。

这个故事告诉我们,即使是地位较低的宫廷女官,也有机会通过自己的才能赢得皇帝的青睐,甚至在历史上留下自己的名字。

除了这些正式的称号,宫中还有一些特殊的称呼。比如"贵人",这个称号最早出现在秦朝,指的是受到皇帝宠爱的妃嫔。还有"淑妃",这个称号通常用来形容品行端正的妃子。

值得一提的是,这些称号并非一成不变。随着朝代的更迭,宫廷女性的称号也在不断变化。比如在明朝,皇帝的妃嫔被分为七个等级:皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔、贵人、常在。而到了清朝,又增加了"贵人"这个等级。

这些称号的变化不仅反映了宫廷制度的演变,更体现了不同时期对女性地位和角色的定位。它们像一面镜子,映射出古代中国社会的变迁和文化的演进。

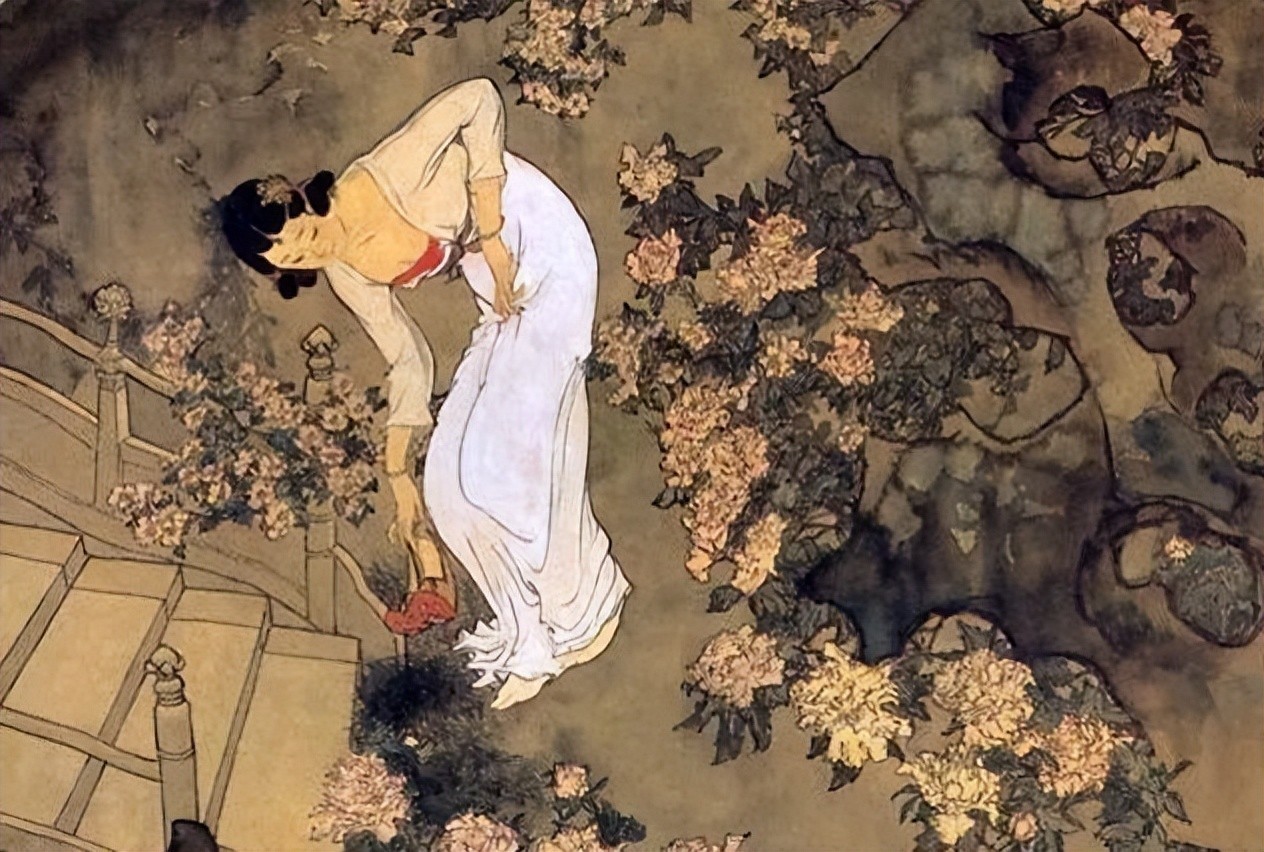

普通女子的雅称

在古代中国,不仅宫廷贵妇和才女佳人有其独特的称号,普通女子也有许多雅致动人的称呼。这些称呼不仅反映了古人对女性的审美观,更体现了中国传统文化中对女性角色的认知和期待。让我们从"闺秀"这个称呼开始,逐步探索普通女子雅称的丰富内涵。

"闺秀"原指深居闺阁中的年轻女子,"闺"指的是女子居住的内室,"秀"则有美好、优秀之意。这个称呼最早可以追溯到汉代,当时主要用来形容品行端正、才学出众的未婚女子。到了唐宋时期,"闺秀"逐渐成为对知书达理、举止得体的年轻女子的通称。

有一个有趣的故事与"闺秀"有关。唐代诗人白居易曾写过一首名为《闺秀》的诗,诗中描绘了一位深居闺阁的少女。这位少女虽然未曾踏出家门一步,却通过读书识字,对外界有着深刻的了解和独到的见解。这首诗不仅展现了古代闺秀的生活状态,更体现了人们对闺秀知识修养的期待。

与"闺秀"相似的还有"闺秀"这个称呼。"闺"同样指代女子的居室,"秀"则有气质高雅之意。这个称呼常用来形容那些有才学、有修养的女子。在古代,能被称为"闺秀"的女子,往往不仅容貌出众,更重要的是具备良好的教养和才学。

说到才学,就不得不提"才女"这个称呼。"才女"指的是才学出众的女子,这个称呼最早出现在汉代。到了唐宋时期,随着女性地位的提高和教育的普及,"才女"这个称呼变得越来越普遍。

有一个著名的才女故事发生在宋代。当时有一位名叫李清照的女子,她不仅诗词创作才华横溢,还精通音律、书法和绘画。有一次,她的丈夫赵明诚要参加科举考试,李清照为了给丈夫加油打气,特意写了一首《诉衷情》。这首词不仅表达了对丈夫的思念和祝福,更展现了她深厚的文学功底。这个故事不仅体现了古代才女的才学,更反映了她们对家庭的责任和贡献。

除了这些与才学相关的称呼,还有一些形容女子容貌的雅称。比如"丽人",这个词最早出现在《诗经》中,用来形容容貌美丽的女子。再如"佳人",这个词在先秦时期就已经出现,同样用来形容美貌出众的女子。

有一个与"佳人"相关的有趣故事。汉武帝时期,有一位名叫李延年的乐师。有一天,他在皇帝面前演奏时唱道:"北方有佳人,绝世而独立。"皇帝听后非常好奇,询问这位佳人是谁。李延年告诉皇帝,这位佳人就是他的妹妹李夫人。皇帝一听,立刻派人将李夫人接入宫中。李夫人果然美貌绝伦,很快就得到了皇帝的宠爱。这个故事不仅成为了后世文学创作的素材,更反映了古人对"佳人"的憧憬和向往。

此外,还有一些描述女子年龄的雅称。比如"豆蔻年华",用来形容13岁的少女;"及笄之年",指的是15岁的女子;"二八佳人",则用来形容16岁的少女。这些称呼不仅优美动听,更蕴含着古人对女性成长过程的细致观察和美好期许。

值得一提的是,这些称呼并非一成不变。随着时代的变迁,一些称呼的含义和使用场合也在不断变化。比如"娘子",在唐代是对已婚妇女的尊称,到了宋代却变成了对青楼女子的称呼。再如"姑娘",最初是对年轻未婚女子的称呼,后来在一些地方也用来称呼已婚妇女。

这些称呼的变化不仅反映了语言的演变,更体现了社会观念的变迁。它们像一面镜子,映射出不同时期人们对女性角色的认知和期待。从中我们可以看到,尽管古代社会对女性有诸多束缚,但人们对女性的欣赏和尊重从未停止。这些雅称不仅是对女性美好品质的赞美,更是对理想女性形象的追求。

古代女性称呼的变迁

古代女性称呼的演变如一面镜子,映射出中国社会对女性角色认知的变迁。从远古时代的母系社会到父权制的确立,再到近现代女性地位的提升,女性称呼的变化既反映了社会制度的演进,也体现了文化观念的更迭。让我们追溯历史长河,探究这一有趣的语言现象。

在远古的母系社会时期,女性在社会中占据主导地位。这一时期的称呼多以女性为尊,如"姓"字的甲骨文写法就是"女"字上加一"生"字,意为"女子所生"。此外,许多古老的姓氏如姜、姚、姬等,都是以"女"为偏旁,可见当时社会对女性的尊崇。

进入父系社会后,女性地位逐渐下降,称呼也随之发生变化。春秋战国时期,"妇"字开始广泛使用。"妇"字的甲骨文写法是一个手持扫帚的人形,反映了当时社会对女性角色的定位——主要负责家务劳动。

有一个有趣的故事与"妇"字有关。春秋时期,齐国有一位名叫曹刿的贤人。有一次,齐桓公问他治国之道,曹刿回答说:"夫妇之道,不可不慎也。"意思是说,治理国家就像管理家庭一样,要谨慎对待。这个故事不仅反映了当时人们对"妇"的认知,也体现了家庭和国家管理的关联。

到了汉代,"氏"字开始用作已婚女子的称呼。比如"赵氏"指的是赵家的媳妇。这一称呼方式反映了当时女性婚后从夫姓的社会习俗。同时,"娘"字也开始出现,最初是对年长女性的尊称。

有一个与"氏"字相关的历史故事。东汉末年,曹操的长子曹丕篡汉自立,建立了魏国。当时,有人劝说曹丕的妻子郭氏也应该改姓曹。郭氏却说:"我虽为皇后,但仍是郭家的女儿。"坚持保留自己的姓氏。这个故事反映了当时一些女性对自我身份的坚持。

唐宋时期,女性地位有所提高,称呼也更加多样化。"娘子"成为对已婚妇女的尊称,"小娘子"则用来称呼年轻未婚女子。同时,"夫人"这一称呼也开始普及,最初用来称呼官员的妻子,后来扩展到对一般已婚妇女的尊称。

宋代有一个关于"夫人"称呼的有趣故事。宋仁宗时期,著名文学家欧阳修的妻子郑氏因丈夫的功劳被封为"夫人"。有人说这是欧阳修的荣耀,欧阳修却说:"这是郑氏自己的荣耀,与我何干?"这个故事不仅体现了"夫人"称号的珍贵,也反映了当时一些知识分子对女性独立人格的尊重。

明清时期,女性称呼进一步细化。"姑娘"成为对年轻未婚女子的通称,"大姐"则用来称呼年长的未婚女子。同时,"太太"这一称呼也开始流行,最初用来称呼官员的妻子,后来扩展到一般已婚妇女。

清代有一个关于"太太"称呼的故事。乾隆年间,有一位名叫纪晓岚的大学士,他的妻子被人称为"纪太太"。有一次,纪晓岚生病,他的妻子亲自熬药照顾他。纪晓岚感动地说:"有这样的太太,夫复何求?"这个故事不仅反映了"太太"称呼的使用,也体现了当时社会对贤妻良母的推崇。

进入近现代,随着女性地位的提升和社会观念的变化,女性称呼也发生了巨大变化。"小姐"这一称呼在清末民初开始流行,最初是对年轻未婚女子的尊称。"女士"这一称呼则是在20世纪初从日语引入,表示对成年女性的尊重。

民国时期有一个关于"女士"称呼的故事。当时,著名女作家丁玲在一次演讲中被主持人称为"丁女士"。有人问丁玲是否介意被称为"女士"而不是"小姐",丁玲回答说:"'女士'这个称呼代表了对女性的尊重,我很喜欢。"这个故事反映了当时进步知识分子对女性称呼的新认知。

随着时代的发展,女性称呼不断演变,反映了社会对女性角色认知的变化。从最初的尊崇,到后来的附属地位,再到近现代的平等尊重,这一变迁过程凝聚了中国社会几千年的文明演进。每一个称呼背后,都蕴含着丰富的文化内涵和历史故事,值得我们深入探究和思考。

标签: